Inhaltsverzeichnis

- Die zwei Gesichter des Narzissmus: Grandios vs. vulnerabel

- Warum die leise Variante oft unsichtbar bleibt

- Was genau ist vulnerabler Narzissmus?

- Typische Verhaltensmuster des vulnerablen Narzissmus

- Schutzschild in dysfunktionalen frühen Beziehungen

- Vulnerabilität im Narzissmus

- Wie erkennt man vulnerablen Narzissmus (bei sich und anderen)?

- Aus Sicht des Nervensystems: Polyvagale Theorie und Selbstregulation

- Vulnerabler Narzisst und Beziehungen

- Grenzen setzen – und halten

- Mythen & Fakten: Vulnerabler Narzissmus

Ein traumasensibler Einblick in den verwundbaren (oder auch verdeckten) Narzissmus

„Nicht jeder Narzisst liebt den Applaus“ – ein anderer Blick auf Narzissmus

Das Thema Narzissmus geistert sehr häufig durch die digitale Welt, besonders im Zusammenhang mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik und Unternehmensführungen. In diesen Beschreibungen erscheinen Narzissten meist als laut, arrogant, selbstverliebt oder manipulativ.

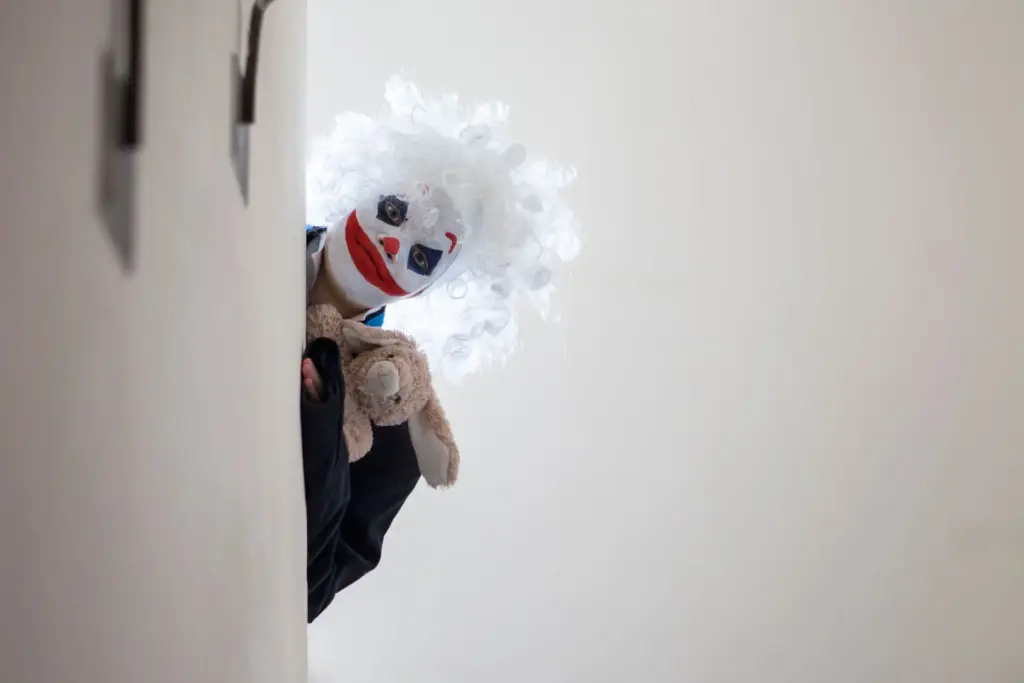

Doch neben dieser „lauten Art“ gibt es noch eine – oft unterschätzte, oft nicht erkannte, andere Variante: den vulnerablen, leisen Narzissmus. Anfangs wirken diese Menschen oftmals höflich, zugewandt, vielleicht sogar schüchtern. Doch hinter dieser Fassade zeigt sich eine ausgeprägte Unsicherheit, Fragilität, intensive Angst vor Ablehnung und ein chronisches Ringen um Selbstwert.

In meiner täglichen Praxis begegne ich immer mehr Menschen, die – oft erst nach langer Zeit – erkennen, dass sie mit der subtilen Dynamik eines vulnerabler Narzissten konfrontiert sind oder waren. Niemand mit einer offensichtlichen Grandiosität eines klassischen Narzissten, sondern zutiefst sensibel, fragil, ängstlich vor Ablehnung, chronisch zweifelnd. Der Schatten, sozusagen: Der vulnerable Narzissmus.

Diese oft übersehene und meist sehr spät bis gar nicht diagnostizierte Form ist nicht laut und aufdringlich. Vielmehr äußert sie sich in innerem Schmerz, anspruchsvollen Vermeidungsstrategien und ständigen Krisen rund um die eigene Selbstwertregulation. Für Betroffene – und ihr Umfeld – gleicht das häufig einer emotionalen Achterbahnfahrt: Zwischen der starken Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Anerkennung und dem schmerzhaften, beständigen Gefühl, niemals zu genügen.

Im Schatten des viel zitierten „lauten Narzissmus“ bleibt diese leise Variante oft lange unbemerkt – und doch sind die Auswirkungen auf das eigene Leben und auf Beziehungen immens. Was steckt wirklich hinter dem vulnerablen Narzissmus? Wie entstehen diese Muster? Und vor allem: Welche Wege zu Verständnis, Selbstregulation und achtsamem Umgang gibt es – aus traumasensibler und nervensystembasierter Sicht?

Die zwei Gesichter des Narzissmus: Grandios vs. vulnerabel

Narzissmus ist allgemein hin bekannt, allerdings meist als sogenannter Grandioser Narzissmus. Und es gibt auch noch ein ganz anderes Gesicht. Eines, was nicht nur weniger bekannt, sondern auch weniger als Solches erkannt wird.

Grandioser Narzissmus ist die Form, die den meisten vertraut ist: Menschen wirken überheblich, beanspruchen Aufmerksamkeit, dominieren Gespräche, stehen gerne im Mittelpunkt und zeigen sich nach außen stark, selbstsicher oder sogar überlegen.

Vulnerabler Narzissmus dagegen trägt ein ganz anderes Gesicht. Hier richtet sich der Fokus nach innen, das Erleben ist geprägt von Unsicherheit, einer grundlegenden Verletzlichkeit und einer tief verwurzelten Angst vor Abwertung oder Nicht-Beachtung. Die Betroffenen wirken eher zurückhaltend, mitunter sogar schüchtern, leiden jedoch innerlich ebenso stark an Selbstzweifeln und dem Bedürfnis nach Anerkennung.

Beide Formen können sich überschneiden oder abwechseln – und sie sind nicht immer auf den ersten Blick klar zu unterscheiden.

Warum die leise Variante oft unsichtbar bleibt

Gerade der vulnerable Narzissmus bleibt lange, und vielleicht ein Leben lang – im Verborgenen – für andere, aber auch für die Betroffenen selbst. Während der „klassische“ Narzissmus durch laute, auffällige Verhaltensweisen auffällt, bewegt sich die verletzliche Variante meist im Schatten: Anpassung, freundliche Fassade oder Zurückhaltung dienen als Schutz.

Die Ursachen liegen häufig in biografischen Prägungen und Bindungserfahrungen, in denen die eigenen Bedürfnisse und Verletzlichkeiten weder gesehen noch gehalten wurden. Die Folge ist eine innere Überzeugung: „Ich genüge nicht. Zeige ich mich echt, werde ich verletzt oder abgelehnt.“

So entstehen Muster der Unsichtbarkeit, Überanpassung (People Pleasing/Fawning)und der ständige Versuch, sich das Gefühl von Wert erst „verdienen“ zu müssen. Oft zeigen erst jahrelange innere Krisen oder wiederkehrende Beziehungsprobleme, dass sich hinter der angepassten, sensiblen Fassade viel mehr verbirgt als reine Schüchternheit oder Unsicherheit.

Deshalb lohnt ein genauerer Blick auf die „leise“ Seite des Narzissmus – gerade aus traumasensibler und nervensystembasierter Perspektive.

Was genau ist vulnerabler Narzissmus?

Vulnerabler Narzissmus – manchmal auch als verdeckter oder stiller Narzissmus beschrieben – unterscheidet sich wesentlich von dem, was den meisten Menschen spontan zu diesem Begriff einfällt. Während grandiose, extrovertierte Narzissten oft im Mittelpunkt stehen, Aufmerksamkeit fordern und Überlegenheit demonstrieren, verbirgt sich die verletzliche, aber hochmanipulative, Variante meist im Hintergrund, sucht eher Schutz als Bühne und bleibt für viele im Umfeld lange unerkannt.

Die wissenschaftliche Psychologie beschreibt vulnerablen Narzissmus vor allem durch folgende Merkmale:

- Starke Selbstzweifel und Sensibilität – Betroffene empfinden sich als besonders verletzlich und abhängig von äußerer Bestätigung.

- Tief sitzende Scham- und Schuldgefühle – Das Gefühl, nicht zu genügen oder „falsch“ zu sein, begleitet oft jeden Lebensbereich.

- Angst vor Ablehnung – Kritik oder Zurückweisung werden als bedrohlich erlebt und führen schnell zu Rückzug, Grübeleien oder innerer Erstarrung.

- Ambivalenz in Beziehungen – Einerseits gibt es eine intensive Sehnsucht nach Nähe, Zuwendung und Bestätigung, andererseits Furcht vor echter Berührung, Enttäuschung oder Überforderung.

- Subtile Strategien zur Selbstwertregulation – Anders als beim „lauten“ Narzissmus äußern sich Schutz- und Kompensationsmechanismen hier oft verdeckt: beispielsweise durch Überanpassung, passiv-aggressives Verhalten, emotionale Erpressung, Selbstviktimisierung oder die Flucht in Tagträume und Phantasien von Größe.

Der Kern dieser Dynamik: Nach außen erscheint dieser Mensch eher angepasst oder sogar unsicher. Auf den ersten Blick der typische „Nice guy“. Innerlich herrscht jedoch ein ständiges Ringen – zwischen grandiosen Wunschbildern und realer Selbstunsicherheit, zwischen dem Bedürfnis „gesehen zu werden“ und der Angst, entlarvt zu werden.

Vulnerabler vs. grandioser Narzissmus: Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick

| Grandioser Narzissmus | Vulnerabler Narzissmus |

|---|---|

| Sucht offene Bewunderung | Sucht stille Bestätigung |

| Dominant, extrovertiert | Zurückhaltend, introvertiert |

| Betont Überlegenheit | Betont Verletzlichkeit |

| Zeigt selten Selbstzweifel | Überdeckt oft tiefe Zweifel |

| Kritikunfähigkeit, Abwehr | Kritiksensibel, zieht sich zurück |

Wichtig: Die Unterscheidung dient als Orientierung, in der Realität sind Mischformen häufig und das Ausmaß vulnerabler Anteile variiert individuell stark.

Typische Verhaltensmuster des vulnerablen Narzissmus

Während der grandiose Narzissmus häufig anhand offensichtlicher Verhaltensweisen erkannt wird, präsentiert sich die verletzliche Variante subtil, manchmal förmlich „zwischen den Zeilen“. Für die Betroffenen wie auch ihr Umfeld (wie zum Beispiel der Partner) ist es herausfordernd bis schlichtweg unmöglich, diese Dynamik zu durchschauen.

Typische Anzeichen und Verhaltensstrategien

- Übersteigerte Empfindlichkeit: Schon kleine Zeichen von Kritik, Zurückweisung oder mangelnder Wertschätzung führen zu intensiven inneren Konflikten oder Rückzug.

- Starke Selbstkritik & Grübelneigung: Gedanken kreisen ständig darum, ob man „gut genug“ ist; Fehler werden maßlos überbewertet.

- Selbstwertschwankungen: Das Selbstbild schwankt zwischen unterschwelliger Hoffnung auf Anerkennung und der tiefen Überzeugung, niemals zu genügen.

- Bedürftigkeit & verdeckte Bestätigungssuche: Statt laut nach Bewunderung zu verlangen, wird auf subtile Weise nach Support, Trost oder Zuspruch gefischt – zum Beispiel durch die Opferrolle, das gezielte Erzählen von Kränkungserlebnissen oder das stillschweigende Hoffen auf Lob.

- Ambivalenz in Beziehungen: Der Wunsch nach Nähe trifft auf Angst vor Entlarvung und Verletzung, was zu ständigem Rückzug, emotionaler Vorsicht und scheinbar „unerklärlichen“ Distanzierungen führen kann.

- Perfektionismus und Überanpassung: Um Ablehnung zu vermeiden, wird alles getan, um Erwartungen zu erfüllen – auch auf Kosten der eigenen Authentizität.

Hinweis: Viele dieser Verhaltensweisen werden von Betroffenen oft als „Charakterschwäche“ oder Schüchternheit fehlgedeutet – dabei handelt es sich um Schutzmechanismen eines belasteten Nervensystems.

Schutzschild in dysfunktionalen frühen Beziehungen

Vulnerabler Narzissmus entwickelt sich nicht zufällig. Er ist immer das Ergebnis eines vielschichtigen Zusammenspiels aus Umwelt, Bindungserfahrungen, innerer Verarbeitung und individuell wirksamen Schutzmechanismen. Anders als oft angenommen, ist die „leise“ narzisstische Dynamik kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern meist eine Reaktion auf – manchmal sehr frühe – seelische Verletzungen, die das Gefühl von Sicherheit und Selbstwert ins Wanken gebracht haben.

Bindungs- und Kindheitserfahrungen

Das Fundament für einen gesunden Selbstwert wird in der frühen Kindheit gelegt. Entscheidend sind dabei die ersten emotionalen Bindungserfahrungen: Werden wir gesehen, liebevoll wahrgenommen, getröstet und in unseren Gefühlen gehalten – oder erleben wir Unsicherheit, Zurückweisung, emotionale Kälte, Unberechenbarkeit oder elterliche Überforderung?

Kinder, deren Bezugspersonen emotional nicht verfügbar oder widersprüchlich sind, entwickeln häufig tiefe Zweifel an ihrem eigenen Wert. Sie lernen: „Ich muss mich besonders anpassen, um geliebt zu werden, darf nicht auffallen, nicht zu bedürftig, aber auch nicht zu distanziert sein.“ Diese innere Alarmbereitschaft bleibt häufig unterschwellig erhalten – selbst dann, wenn das Kind längst erwachsen ist.

Eine häufige biografische Konstellation bei vulnerablen Narzissten ist eine frühe – oft diffuse – Erfahrung von nicht genügter Empathie, Überbehütung mit wenig echter Spiegelung („du bist nur geliebt, wenn du brav bist“), emotionaler Vernachlässigung, oder auch Konkurrenz- und Abwertungsdynamiken in der Familie. Statt Sicherheit entsteht andauernde Unsicherheit: „Wie muss ich sein, um angenommen zu werden?“

Trauma, Verletzlichkeit und fehlende Selbstwertregulation

Frühe oder später wiederholte Erfahrungen von Beschämung, Zurückweisung, Demütigung oder emotionaler Überforderung können das kindliche Nervensystem und damit auch die Entwicklung eines stabilen Selbstwertes zutiefst erschüttern. So entsteht eine tiefe, häufig unbewusste Überzeugung: „So wie ich bin, genüge ich nicht – oder ich bin falsch.“ Die Angst vor erneuter Ablehnung wird zum ständigen Begleiter, das Bedürfnis nach Wertschätzung zu einer nie endenden Suche.

In der Folge entstehen kreative, aber schmerzhafte Schutzstrategien: Anpassung, Rückzug, Grübeln und die innere wie äußere Überanpassung an andere. Statt echter Selbstregulation und Selbstannahme herrscht eine dauerhafte Unsicherheit, die in Beziehungen, im Beruf oder im alltäglichen Miteinander immer wieder aufbricht.

Polyvagale Perspektive: Wie unser Nervensystem Schutzstrategien entwickelt

Die Polyvagal-Theorie, entwickelt von Dr. Stephen Porges, liefert eine neurobiologische Erklärung dafür, warum sich derartige Muster so tief und unbewusst einschleifen können. Unser autonomes Nervensystem – und dabei besonders der Vagusnerv – ist darauf ausgerichtet, Sicherheit herzustellen: Je nachdem, wie viel Bestätigung, Zuwendung oder Bedrohung wir erleben, passt sich unser System an.

Erfährt das System in jungen Jahren oder in wiederkehrenden Beziehungserfahrungen Stress, Unberechenbarkeit oder emotionalen Mangel, wird die Fähigkeit zur Selbstregulation nur unzureichend ausgebildet. Der Körper entwickelt Schutzmechanismen, die später als Überanpassung, Rückzug, depressive Episoden oder eben als „leiser Narzissmus“ sichtbar werden.

Das Ziel ist: Sich zu schützen – möglichst flexibel, möglichst gut angepasst, aber oft auf Kosten von Lebendigkeit, Echtheit und Selbstakzeptanz. Die alten Muster bleiben aktiv, solange das Nervensystem keine Erfahrung sicherer Bindung, Zugehörigkeit und echten Gesehen-Werdens machen kann.

Vulnerabilität im Narzissmus

Innenleben und subjektives Erleben

„Du bist so nett, so sensibel – aber ich habe das Gefühl, ich komme nicht an Dich heran.“

Solche Rückmeldungen hören Menschen mit vulnerablen narzisstischen Mustern nicht selten. Das Innenleben ist jedoch von einem ständigen Auf und Ab geprägt: Das diffuse Gefühl, immer „falsch“ oder nicht genug zu sein, das Hadern mit sich selbst, das Bedürfnis, endlich einmal wirklich gesehen und nicht verlassen zu werden.

Beispiel aus der Praxis:

Anna, 37, fällt in der Familie weniger durch „große“ Ansprüche, sondern durch eine stete Unruhe und Zweifel an sich selbst auf. Lob nimmt sie selten an, Kritik trifft sie tief. Nach außen höflich und hilfsbereit, grübelt sie zuhause noch tagelang über ein kritisches Gespräch nach. Sie wartet lieber ab, bis sie angesprochen wird, und fragt sich permanent, ob sie vielleicht zu fordernd wirkt oder nicht gewollt ist.

Das typische Emotionskarussell:

- Angst vor Entlarvung („wenn sie merken, wie ich wirklich bin …“)

- Scham über eigene Bedürfnisse

- Hoffnung, endlich bestätigt zu werden, gefolgt von Enttäuschung oder Rückzug

- „Entwertung“ anderer, sobald sie sich bedroht fühlt – oft nicht als Angriff, sondern als Selbstschutz

Die Rolle von Scham, Angst vor Ablehnung und Unsichtbarkeit

Bei vulnerablen Narzissten dominiert die Angst, „zu viel“ oder „zu wenig“ zu sein, nicht dazuzugehören oder in der eigenen Bedürftigkeit beschämt zu werden. Die intensive Scham führt häufig zu Rückzug, zu verdecktem Leidendürfen und zu einer Unsichtbarkeit, die von außen wie Anpassung oder Zurückhaltung wirken kann – tatsächlich aber ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit, Annahme und Grenzen kaschiert.

Wie erkennt man vulnerablen Narzissmus (bei sich und anderen)?

Vulnerabler Narzissmus bleibt oft lange verborgen – sowohl vor dem eigenen Bewusstsein als auch vor dem Umfeld. Die subtilen Muster machen es für Außenstehende, Partnern, Freunden oder Kollegen schwer, die Dynamik zu erkennen. Aber auch die Betroffenen selbst empfinden ihre Verhaltensweisen meist als Schüchternheit, Überempfindlichkeit oder „grundlose“ Unsicherheit, ohne den Zusammenhang mit tief liegenden Selbstwertthemen zu verstehen.

Subtile Signale und Dynamiken in Beziehungen, am Arbeitsplatz oder in Familien

1. Überangepasstes, freundliches Auftreten:

Menschen mit vulnerablen narzisstischen Anteilen wirken auf den ersten Blick oft besonders höflich, zugewandt und hilfsbereit. Sie vermeiden offene Konflikte, passen sich an und versuchen, immer für Harmonie zu sorgen – aus Angst vor Ablehnung und sozialer Sanktionierung.

2. Starker Rückzug bei (vermeintlicher) Zurückweisung:

Wird Kritik geäußert oder fühlt sich die Person nicht ausreichend gesehen, zieht sie sich zurück, schweigt oder leidet stark unter der Situation, ohne dies jedoch offen zu zeigen. Kontaktabbrüche auf subtile Weise (z.B. das plötzliche „Sich-nicht-mehr-melden“, passives Distanzieren) sind häufig.

3. Indirekte Suche nach Anerkennung:

Statt nach Bewunderung zu verlangen oder sich offen in den Mittelpunkt zu stellen, zeigen sich Bestätigungswünsche eher verkleidet: als Opferhaltung, chronische Eigenkritik, Andeutungen von „Überforderung“ oder dem Wunsch, „endlich gesehen zu werden“ – ohne dies direkt zu benennen.

4. Ständiges Grübeln und Einfrieren („Freeze“):

Ein klassisches Muster ist das innerliche Kreisen um die eigene Wirkung, das ständige Reflektieren über Worte und Taten im Nachhinein („War ich zu fordernd? Habe ich zu viel gesagt?“). Die Person erstarrt emotional, zieht sich in sich selbst zurück, wenn Unsicherheit oder Unzufriedenheit auftaucht.

5. Passive Aggressivität und Selbstviktimisierung (Opferhaltung):

Kritik oder Enttäuschung werden nicht aktiv angesprochen, sondern schlagen sich in „schlechter Stimmung“, Rückzug oder kleinen, subtilen Gegenaktionen nieder. Das Umfeld nimmt plötzlich Unnahbarkeit, indirektes Schmollen oder die „kalte Schulter“ wahr, ohne den Anlass wirklich zu kennen. Oft wird der eigene Frust mit Sätzen wie „Ist ja egal, ich bin wohl sowieso nicht wichtig“ geäußert.

Typische Muster im Alltag

- Höfliche Fassade und perfektes Benehmen, vor allem in neuen Gruppen oder bei wichtigen Bezugspersonen.

- Plötzlicher Rückzug, Schweigen oder Fehlen in Gruppen, wenn die eigene Erwartung an Bestätigung enttäuscht wird.

- Viel Energie in die Wirkung nach außen: Das Streben danach, sich „richtig“ zu verhalten oder niemandem zur Last zu fallen, nimmt viel Raum ein.

- Emotionales Erpressen oder subtile Schuldzuweisungen: Zum Beispiel durch implizite Sätze wie „Du hast mich so enttäuscht, das hätte ich von dir nicht erwartet“ – selten laut, oft als stille Vorwürfe.

- Selbstviktimisierung: Die Tendenz, sich wiederholt in eine Opferrolle zu begeben, um Zuwendung oder Trost zu erhalten (manchmal ohne sich dessen bewusst zu sein).

- Schwierigkeit, sich zu entscheiden und die eigenen Bedürfnisse mutig zur Sprache zu bringen – aus Angst, dadurch negative Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Für Angehörige, Freunde und Kollegen

Wenn du spürst, dass eine Person immer wieder zwischen Nähe und plötzlicher Distanz pendelt, sich bei kleinen Irritationen zurückzieht oder sich durch indirekte Hinweise Wertschätzung „erspielt“, könnte ein vulnerabler narzisstischer Anteil mitwirken. Das bedeutet keine böse Absicht, sondern ist Ausdruck einer tiefen, unbewussten Schutzstrategie, die das Nervensystem „gelernt“ hat, um Schmerz zu vermeiden.

Für Betroffene selbst

Achtsamkeit gegenüber den eigenen Mustern ist der erste Schritt. Spürst du, dass dein Selbstwert extrem von Reaktionen anderer abhängt? Dass du Nähe suchst, dann aber schnell wieder in Rückzug gerätst oder dich „unsichtbar“ machst, wenn du dich enttäuscht fühlst? Nimmst du Kränkungen besonders tief wahr oder grübelst tagelang über eine kleine Bemerkung?

Das Erkennen solcher Muster ist kein Zeichen von Schwäche, sondern der Beginn innerer Befreiung und echter Entwicklung – vor allem, wenn die Dynamik mit Mitgefühl und ohne Selbstverurteilung betrachtet wird.

Aus Sicht des Nervensystems: Polyvagale Theorie und Selbstregulation

Was passiert biologisch in Stress- und Beziehungssituationen?

Unser Nervensystem spielt eine zentrale Rolle dabei, wie wir auf soziale Signale, Nähe und auch Konflikte reagieren – das gilt besonders für Menschen mit vulnerablen narzisstischen Mustern. Die Polyvagal-Theorie (entwickelt von Dr. Stephen Porges) hilft zu verstehen, warum unsere Reaktionen nicht einfach „Charaktersache“ sind, sondern tief in neurobiologischen Schutzmechanismen wurzeln.

Das autonome Nervensystem erkennt in Millisekunden, ob eine Situation sicher oder bedrohlich ist. Wird zwischenmenschliche Nähe – etwa durch einen kritischen Blick, fehlende Anerkennung oder Zwischentöne – als Unsicherheitsfaktor bewertet, schaltet unser System reflexartig in einen Schutzmodus: Flucht, Kampf oder Erstarrung. Das passiert meist völlig unbewusst.

Fight, Flight, Freeze – und wie der „leise Narzissmus“ daraus entsteht

- Fight (Kampf): Bei offenem Narzissmus führt die Unsicherheit oft zu Dominanz, Angriffslust und Abwertung anderer. Im Vulnerabilitäts-Modus ist „Kampf“ seltener laut, sondern äußert sich eher in subtilen Abwehrmechanismen: Einfühlen, aber auch innere (bisweilen abwertende) Kommentare, um sich selbst zu schützen.

- Flight (Flucht): Rückzug, Grübelspiralen und Vermeidung. Die Person entfernt sich emotional oder körperlich, um der (vermeintlichen) Gefahr zu entgehen.

- Freeze (Erstarrung): Die Schutzstrategie der Erstarrung zeigt sich in emotionaler Taubheit, dem Gefühl, unsichtbar zu werden, oder überwältigenden Zuständen, in denen man „wie gelähmt“ ist. Das Grübeln wird zur selbstberuhigenden Routine.

Gerade Menschen mit vulnerablen narzisstischen Anteilen befinden sich häufig – oft unmerklich – im Freeze- oder Flight-Modus ihres Nervensystems. Die Folgen sind ständige innere Anspannung, Schwierigkeiten in der Selbstwahrnehmung und das Gefühl, von den eigenen Emotionen überrollt zu werden.

Vulnerabler Narzisst und Beziehungen

Wie vulnerabler Narzissmus Beziehungen prägt

Vulnerabler Narzissmus ist selten nur ein individuelles Thema. Die oft unsichtbaren Schutzmuster wirken sich auf partnerschaftliche Beziehungen, Freundschaften, Arbeitsbeziehungen und die Beziehungen zu Kindern oder Eltern tiefgreifend aus.

- Annäherung und Rückzug: Beziehungen mit vulnerablen Narzissten sind häufig geprägt durch ein Wechselspiel aus Nähe und Distanz. Die starke Sehnsucht nach Verbundenheit kollidiert immer wieder mit der Angst, verletzt oder überfordert zu werden. Das führt zu wiederholten Kreisläufen: intensive Verbindung, gefolgt von plötzlichem Rückzug, „Funkstille“ oder unterschwelligen Vorwürfen.

- Unausgesprochene Erwartungen: Betroffene hoffen oft, dass das Gegenüber ihre Bedürfnisse „einfach erkennt“ und auf diese eingeht. Werden die Erwartungen enttäuscht, entstehen Gefühlskrisen – nicht selten ohne dass der andere überhaupt weiß, was los ist.

- Gefühl von Missverstehen: Missverständnisse häufen sich – unklare Kommunikation und schnell gekränkte Gefühle erschweren eine stabile Vertrauensbasis.

Typische Kreisläufe von Annäherung, Rückzug und Konflikt

Kleine Kränkungen oder Missverständnisse reichen, um eine Kette aus innerem Rückzug, emotionaler Distanz oder verdeckter Aggression in Gang zu setzen. Für Partner oder den Freundeskreis ist das Verhalten oft „rätselhaft“, da Schuld, Vorwurf und Opferrolle in kurzen Intervallen wechseln können. Angst, Kontrolle zu verlieren, führt zu subtilen Manipulationen oder dem Wunsch, andere für das eigene emotionale Chaos verantwortlich zu machen.

Auswirkungen auf Selbstbild und Lebensfreude

Das Leben mit vulnerablen narzisstischen Anteilen ist geprägt von Unsicherheit. Die Freude am Leben, der Mut zur Selbstentfaltung und zur Begegnung mit anderen werden durch die ständige innere Alarmbereitschaft gebremst. Bestehende Beziehungen leiden, weil echte Nähe selten angstfrei gelebt werden kann, und Betroffene zweifeln permanent an sich selbst – ein Kreislauf, der zu Erschöpfung, Depression, Isolation oder psychosomatischen Beschwerden führen kann.

Auch für das Umfeld ist der Kontakt oftmals kräftezehrend, weil klassische Hilfs- und Lösungsmuster wenig greifen und das wiederkehrende Muster aus Kälte und Nähe schwer auszuhalten ist (On-Off).

Grenzen setzen – und halten

Die wenigsten Menschen mit narzisstischen Mustern, egal ob grandios oder vulnerabel, nehmen diese Anteile von sich aus als Problem wahr. Oft entsteht erst dann der Wunsch nach Veränderung, wenn der persönliche Leidensdruck hoch wird: etwa durch wiederkehrende Beziehungskonflikte, chronische Überforderung oder das Gefühl von innerer Leere und Erschöpfung.

Erkenntnis als ersten Schritt – wenn Veränderung möglich wird

Nicht jeder, der vulnerablen Narzissmus in sich trägt, erkennt eigene Muster sofort oder will diese aktiv angehen. Doch wenn der Impuls für Selbsterkenntnis wächst, ist die ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen Anteilen entscheidend. Es geht dabei nicht um „Heilung“ im Sinne eines kompletten Verschwindens narzisstischer Züge, sondern um einen bewussten, mitfühlenden Umgang mit sich selbst.

Praktische Möglichkeiten zur Selbstreflexion und Selbstfürsorge

- Psychoedukation: Verstehen, wie sich Schutzmechanismen entwickelt haben, kann erste Scham nehmen und das Gefühl von persönlichem Versagen lösen.

- Selbstmitgefühl trainieren, z. B. durch kleine Pausen, sanftes Innehalten oder Schreiben über innere Befindlichkeiten. Typische Fragen: Wann reagiere ich besonders empfindlich? Wo spüre ich das im Körper?

- Achtsame Körperwahrnehmung und Atemübungen helfen, in stressigen oder beschämenden Momenten wieder „bei sich“ anzukommen.

Therapeutische Wege – und ihre Stolpersteine

Ist die Bereitschaft da, können systemische oder polyvagal-informierte Therapie, EMDR oder traumasensibles Yoga neue Perspektiven und Handlungsspielräume eröffnen. Auch niedrigschwellige Angebote wie Selbsterfahrungsgruppen können hilfreich sein, um Muster sichtbar zu machen und neue Erfahrungen zu ermöglichen.

Wichtige Grenze:

Ziel ist nicht, „den Narzissmus zu entfernen“, sondern die Fähigkeit zu stärken, eigenen Schmerz und Unsicherheit auszuhalten. Den Selbstwert unabhängig von äußerer Bestätigung zu machen. Neue, sichere Beziehungserfahrungen zu erleben. Zugegeben, in der „modernen Welt der Unverbindlichkeit“ sehr herausfordernd.

Für Angehörige, (Ex-)Partner, Kollegen – achtsame Selbstfürsorge und gesunde Grenzen

Erkennen, dass du nicht verantwortlich bist für die Heilung eines anderen!

Menschen im Umfeld (Partner, Familienangehörige, Kollegen) erleben das immer wieder: wie sehr sie sich auch bemühen, verständnisvoll oder tröstend zu sein – und dennoch werden sie oft sehr subtil in die Rolle gezogen, Retter oder Punching Bag in den Krisen des Gegenüber zu sein.

Klarheit schaffen und Grenzen setzen:

- Die eigene Wahrnehmung ernstnehmen, sich nicht in ewige Schuldzuweisungen, emotionale Erpressung oder Manipulation verwickeln lassen.

- Eigene Grenzen sanft, aber klar kommunizieren: „Ich bin hier, aber ich kann Dir Deine Unsicherheit / Deine Kindheitsverletzung / Deine innere Leere nicht abnehmen.“

- Sich Unterstützung im eigenen Netzwerk oder durch professionelle Beratung holen, besonders, wenn eigene Belastungsgrenzen (Erschöpfung, Angst, Wut, Schuldgefühle) überschritten werden.

Kümmere Dich um Dich!

- Für regelmäßige Zeiten der Ruhe, Reflexion und Regeneration sorgen – Kontakt zu Freunden/Familie bewahren und Hobbies pflegen.

- Das eigene Mitgefühl immer auch auf die eigene Grenze ausweiten: Empathie endet dort, wo Selbstrespekt in Gefahr ist!

- Bei Bedarf Supportgruppen aufsuchen, in denen Betroffene von emotionalem Missbrauch oder narzisstischer Dynamik Halt finden.

Wann professionelle Hilfe ratsam ist

Wenn Beziehungskrisen chronisch werden, emotionaler Missbrauch, erhebliche Selbstwertprobleme, Depressionen, Angstzustände oder tiefe Erschöpfung auftreten, ist eine professionelle Begleitung sinnvoll – sowohl für vulnerabel narzisstische Betroffene selbst als auch für Angehörige.

Kann ein vulnerabler Narzisst sich selbst erkennen?

Ein grundlegendes Merkmal des vulnerablen Narzissmus ist die hohe Scham- und Abwehrbereitschaft gegenüber dem eigenen Schmerz und den eigenen Schwächen. Gerade weil der Selbstwert so fragil ist, entsteht häufig ein innerer Schutzmechanismus: Probleme und Regungen werden nach außen (z.B. auf andere) projiziert oder tief im Inneren verborgen gehalten. Die Fähigkeit zur ehrlichen Selbstreflexion – oder gar der Gedanke, „Ich könnte ein narzisstisches Muster haben“ – fühlt sich für viele Betroffene bedrohlich an und wird sehr oft nicht zugelassen.

Erkenntnis ist möglich – aber selten spontan.

In der Regel geschieht ein Innehalten, Erkennen und Annehmen des eigenen Musters erst, wenn der innere Leidensdruck sehr groß wird: zum Beispiel bei sich wiederholenden Beziehungskrisen, sozialer Isolation, Erschöpfung, ausgeprägten Depressionen oder wenn bisherige Strategien (z.B. Überanpassung, Rückzug, Schuldprojektionen) nicht mehr funktionieren. Manchmal braucht es einen echten Bruch im Lebensweg, einen konkreten Verlust oder das klare, liebevolle Spiegeln von Menschen aus dem nahen Umfeld.

Wichtig:

Viele vulnerabel narzisstische Menschen erkennen ihr Muster nicht aus eigener Initiative. Die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis wächst eventuell dann, wenn Sicherheit, empathische Begleitung und ein ausreichender Leidensdruck zusammenkommen und innere wie äußere Gründe zur ehrlichen Reflexion einladen.

Wie erkennen Menschen im Umfeld, dass sie mit vulnerablem Narzissmus konfrontiert sind?

Während der klassische Narzissmus durch sein dominantes, oft verletzendes und offenkundiges Verhalten erkennbar ist, bleibt der vulnerable Narzissmus meistens lange unsichtbar – auch für die Menschen, die ihm am nächsten stehen. Gerade weil der oder die Betroffene sehr einfühlsam, hilfsbereit, manchmal sogar unterwürfig erscheint und zu Beginn oft großes Verständnis und Harmoniebedürfnis zeigt, fällt es Angehörigen, Partner oder Kollegen schwer, der leisen Dynamik auf die Spur zu kommen.

Anzeichen für Menschen im Umfeld

- Emotionale Achterbahnfahrt: Beziehungen mit vulnerabel-narzisstischen Menschen verlaufen selten gleichmäßig. Es kommt immer wieder zu unerklärlichen Rückzügen, plötzlicher Kälte oder Distanz, gefolgt von großer Bedürftigkeit nach Nähe.

- Subtile Schuldzuweisungen: Als Angehörige*r hat man immer öfter das Gefühl, für das Befinden des anderen verantwortlich zu sein: „Wenn du mehr/anders wärst, würde es mir besser gehen.“ Dies geschieht oft nicht offen fordernd, sondern sehr leise, in Form von unterschwelligen Vorwürfen, Enttäuschung oder Rückzug.

- Permanentes Bemühen um Harmonie: Viele Angehörige beschreiben, dass sie ständig das Gefühl haben, aufpassen zu müssen, niemanden zu verletzen oder die Stimmung kippen zu lassen, weil sonst Unwohlsein, Rückzug oder „Schweigen im Walde“ folgt.

- Eigenes Gefühl der Unsicherheit: Das Opfer beginnt zunehmend, an sich selbst zu zweifeln: „Bin ich zu ‚kalt‘? Habe ich etwas falsch gemacht?“ Die eigenen Wahrnehmungen und Bedürfnisse werden zurückgestellt, um die Beziehung aufrechtzuerhalten.

- Selbstwertverlust und Isolation: Über längere Zeit entsteht ein schleichender Verlust des eigenen Selbstwerts und manchmal auch sozialer Kontakte, weil jeder Konflikt, jede Distanzierung als eigene Schwäche interpretiert wird.

Warum ist die Dynamik so schwer zu erkennen?

Weil die Mechanismen überwiegend verdeckt, indirekt und emotional komplex sind. Der/die Betroffene hält seine Verletzlichkeit durch Anpassung und Leid im Hintergrund. Opfer erleben weniger dramatische, offene Manipulationen, sondern einen subtilen permanenten Anpassungs- und Rechtfertigungsdruck. Nicht selten wird das Leiden erst erkannt, wenn wiederkehrende emotionale Erschöpfung, Verwirrung oder ein Abgleiten in Co-Abhängigkeit auftritt.

Was kann helfen, Klarheit zu gewinnen?

- Gefühlsprotokolle führen: Was fühle ich in der Beziehung/dem Kontakt regelmäßig – und wie verändere ich mein eigenes Verhalten? Gibt es unsichtbare Regeln, unausgesprochene Vorwürfe, häufigen Rückzug ohne erklärbaren Anlass?

- Austausch mit außenstehenden Personen: Freunde, Familie oder eine neutraler Coach/Therapeut haben oft eine klarere Sicht, weil sie weniger emotional verstrickt sind.

- Eigene Grenzen bewusst setzen & beobachten: Wie reagiert das Gegenüber, wenn ich Wünsche oder Bedürfnisse äußere? Gibt es emotionale Erpressung, Rückzug oder (indirekten) Druck?

- Informieren & Muster wiedererkennen: Awareness für narzisstische und co-abhängige Dynamiken wächst oft durch Lesen und Beschäftigung mit dem Thema — erst der Vergleich mit typischen Erlebens- und Beziehungsmustern schafft den Aha-Moment: „Das ist nicht nur meine Unsicherheit, das ist ein Muster, das viele erleben!“

Wer mit vulnerablen Narzissten verbunden ist, bemerkt oft erst im Rückblick, wie tief das eigene Verhalten und Selbstbild von subtiler Manipulation, übermäßiger Rücksichtnahme und schleichender Selbstverleugnung bestimmt war.

Die wichtigste Ressource ist, eigene Gefühle ernst zu nehmen und sich – idealerweise mit fachlicher Unterstützung – Fragen zu stellen:

- Wieviel Energie kostet mich diese Beziehung?

- Ist mein eigenes Wohlergehen dauerhaft gefährdet?

- Darf ich kritisch sein, ohne daß der andere beleidigt ist?

Häufig macht erst dieser bewusste Prozess die Dynamik sichtbar und eröffnet den Weg zu gesunden Grenzen und mehr Selbstfürsorge.

Mythen & Fakten: Vulnerabler Narzissmus

Mythos 1: Vulnerabler Narzissmus ist harmlos, weil er nicht laut und überheblich ist.

Fakt: Gerade die leise Form narzisstischer Muster beeinflusst das Wohlbefinden des Gegenübers enorm und tiefgreifend. Die Verletzungen entstehen subtil, aber nachhaltig und führen nach meiner Erfahrung sehr häufig zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

Mythos 2: Nur auffällige, selbstverliebte Menschen sind narzisstisch.

Fakt: Vulnerabler Narzissmus zeigt sich als Unsicherheit, Rückzug, Bedürftigkeit oder übertriebene Harmonie und Kontrolle – und bleibt dadurch leicht unerkannt.

Mythos 3: Wer verletzlich oder schüchtern ist, kann kein Narzisst sein.

Fakt: Gerade verletzliche, überangepasste oder schüchterne Menschen können narzisstische Schutzmechanismen entwickelt haben – meist als Reaktion auf frühe Bindungs- oder Selbstwertverletzungen.

Mythos 4: Narzisstische Muster sind „unheilbar“.

Fakt: Komplett „heilen“ oder gar ganz verschwinden werden narzisstische Muster im klassischen Sinn oft nicht – gerade, wenn sie tief verwurzelt sind und aus frühen Schutzmechanismen stammen. Aber: Veränderung und Entwicklung sind möglich!

Mit echter Selbsterkenntnis, reflektierender Begleitung und traumasensiblem Arbeiten können Menschen lernen, ihre Muster bewusster wahrzunehmen und damit anders umzugehen, vorausgesetzt, es wird erkannt – und angenommen.

Klar ist auch: Für manche bleibt es ein lebenslanger Lernweg, der durchaus Rückschritte kennt. Und nicht jeder will oder kann diesen Weg gehen. Heilung bedeutet hier oft nicht „weg damit“, sondern einen freundlicheren, realistischeren Umgang mit den eigenen Anteilen zu finden – und die eigenen Muster wahrzunehmen.

Für Angehörige gilt: Auf´s Bauchgefühl hören, sich informieren und vor allem: gesunde Abgrenzung (lernen), um den ungesunden Kreislauf von Enttäuschung und Hoffnung zu verlassen und die dysfunktionale Dynamik zu beenden.

Mythos 5: Wer mit einem vulnerablen Narzissten zu tun hat, muss nur genug Liebe oder Verständnis aufbringen, dann wird es irgendwann „gut“.

Fakt: Das trägt nur zur eigenen Erschöpfung bei. Hier ist es wichtig, die eigenen Anteile zu sehen: „Wieso lasse ich das mit mir machen?“ Heilung und Veränderung beginnen erst, wenn klare Grenzen, Selbstfürsorge und ggf. professionelle Hilfe Deine Priorität sind.

Mythos 6: Es ist schwach, sich Hilfe zu holen – oder Beziehungen zu verlassen, in denen man leidet.

Fakt: Sich Hilfe zu suchen oder für sich selbst einzustehen, ist ein Zeichen von Stärke und gesunder Selbstverantwortung! Es braucht Mut, alte Muster zu hinterfragen und neue Wege (in die eigene Heilwerdung) zu gehen.

Bist Du als Partner oder Angehöriger betroffen? Ich begleite Dich gern auf Deiner persönlichen Reise.