Inhaltsverzeichnis

- Willkommen im Büro-Kindergarten!

- Der Chef wird zur Vaterfigur – und Mitarbeiter zum Kind?

- Bindung im Unternehmen: Die unsichtbaren Wurzeln kindlicher Dynamik

- Unternehmen als Familiensystem: Intergenerationale Wunden und Wiederholungszwang in Abteilungen

- Polyvagal-Theorie & die Macht des Nervensystems: Überlebensmodus am Arbeitsplatz

- Führungsstile: Führung beginnt immer bei jedem selbst

- MUST-DO für alle Menschen in Führung: Investiere in Deine eigene Entwicklung!

- Leadership braucht Traumakompetenz: Was bedeutet reife Führung heute?

- Kindliche Unternehmenskultur: Stillstand statt Fortschritt

- Reife Teams in starken Firmen: So gelingt erwachsenes Arbeiten

- Vision: Wege in eine erwachsene, lebendige Unternehmenskultur

Führungsstile prägen nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern auch unser Verhalten. Dadurch ähneln die meisten Firmen und Büros eher einem Kindergarten als einem Unternehmen.

Oft merken wir gar nicht, wie stark uns die Art und Weise beeinflusst, wie geführt wird. Ob bewusst oder unbewusst: Führungskräfte, die auf Kontrolle, Gehorsam und Anpassung setzen, rufen bei Teams genau die Dynamiken hervor, die wir oft aus der Kindheit und aus der Familie kennen.

Erwachsene verhalten sich plötzlich wie Kinder: Es wird übereifrig agiert, gezögert oder geschwiegen, manchmal auch getrickst, nur um Lob (vom Chef) zu ergattern oder auch unangenehmen Aufgaben zu entgehen. Kleine Aufmerksamkeiten, kritische Blicke oder indirekte Drohungen übernehmen „machtvolle Handlungen“ und die Rolle von Bonbons, Strafen und erhobenen Zeigefinger – und aus professionellem Miteinander wird ein Ringen um Anerkennung, Zugehörigkeit, Sicherheit.

Die Rollen aus dem Kindergarten – das brave Kind, der Rebell, der Streber – tauchen in neuem Gewand im Büroalltag wieder auf.

Gerade in Unternehmen, in denen klassische Führungsstile ((Macht, Kontrolle, starre Hierarchien, Gehorsam und wenig bis keine Mitbestimmung) dominieren, wiederholt sich oft ein bekanntes Muster: Überregulierung, Autorität, subtile Machtdynamik „von oben“ und das Verteilen von Belohnung und Tadel fördern eine Atmosphäre, in der sich die Mitarbeitenden wie im Sandkasten fühlen.

Doch was steckt eigentlich hinter diesen kindlichen Strukturen? Warum verhalten sich Erwachsene im Berufsleben, als wären sie wieder drei Jahre alt – auf der Suche nach Lob, Anerkennung und Zugehörigkeit? Wie kann es sein, dass schon ein kritischer Blick, eine kleine Geste oder ein Lob Erwachsene plötzlich (ängstlich/depressiv/in Panik) reagieren lässt, als säßen sie wieder im Kindergarten?

Willkommen im Büro-Kindergarten!

Der Morgen beginnt, und schon im Meetingraum ist es zu spüren: Die Atmosphäre ist angespannt, unterschwellig brodelt es. In der Teambesprechung wird um Redezeit gerungen wie um das Lieblingsspielzeug im Sandkasten. Die Chefs oder Chefinnen verteilen Belohnungen für „brav“ erledigte Aufgaben, während Unmut und Wünsche hinter vorgehaltener Hand über die „Gerüchteküche“ laufen, anstatt ins offene Gespräch. Wer im Team wirklich Einfluss hat und wer sich lieber zurückzieht, klärt sich oft nicht durch Klarheit und reife Kommunikation – sondern durch Flurfunk, emotionale Allianzen und das berühmte „sich lieb Kind machen“ bei der Chefetage.

Kennst Du´s?

Vielleicht entdeckst Du in Deinem eigenen Büroalltag diese kindlichen, fast schon spielplatzartigen Dynamiken – und stellst Dir die Frage: Warum sind wir im Job häufig so weit entfernt von echter Erwachsenenkultur? Warum wiederholen sich immer wieder Muster von Kontrolle, Anpassung, Schaulaufen um Anerkennung, Versteckspielen und verdecktem Konflikt?

Die Antwort ist so einfach wie tiefgründig: Diese Dynamiken sind kein Zufall. Denn wir nehmen uns selbst mit – und damit all unsere Prägungen, Glaubenssätze, Bindungsmuster und alten Verletzungen. Was wir in unseren ersten Lebensjahren gelernt, erlebt und nicht verarbeitet haben, suchen und inszenieren wir oft – bewusst – und meistens unbewusst – auch im Unternehmenskontext. Und so bleibt vielen Teams und Führungskräften die Tür zur echten, erwachsenen Begegnung verschlossen, solange diese versteckten Muster nicht persönlich angeschaut und bearbeitet wurden.

Wie lässt sich nun der „Kindergarten-Modus“ überwinden? Was braucht es heute wirklich an Führung – jenseits von Mikromanagement, Rollenkrieg und Gerüchteküche?

Die Antwort beginnt bei einem Leadership mit Selbsterkenntnis und Traumakompetenz – und das ist nicht nur eine Frage von Haltung, sondern auch von Bewusstsein für die eigenen (und kollektiven) Prägungen.

Genau darüber spreche ich auch in meiner aktuellen Podcast-Episode. Darin erfährst Du, wie Führungskräfte und Teams aus alten Mustern aussteigen und warum traumasensitives Leadership, gerade und endlich JETZT der Schlüssel für Weiterentwicklung für Führungskräfte, Mitarbeiter und letztlich das Unternehmen ist.

Der Chef wird zur Vaterfigur – und Mitarbeiter zum Kind?

Viele psychologische und systemische Ansätze betrachten Unternehmen – ähnlich wie den Staat oder andere Institutionen – als unbewusste „Elternersatzsysteme“. Wir alle tragen aus unserer Biografie die Prägung frühkindlicher Erfahrungen, die tiefe Sehnsucht nach Sicherheit, Orientierung und Zugehörigkeit. Ursprünglich sollten Eltern diese Bedürfnisse erfüllen. Doch auch als Erwachsene bleiben diese inneren Muster aktiv und suchen sich neue Adressaten: die Chefin, der Chef, die Organisation selbst – oder die Institution „Staat“. Das führt dazu, dass Unternehmen und Führungspersonen oft unbewusst in eine elterliche Rolle rutschen, während Mitarbeitende sich dann automatisch wie Kinder verhalten (müssen), entweder Anpassung suchen, sich anlehnen oder gegen die „Autoritäten“ rebellieren.

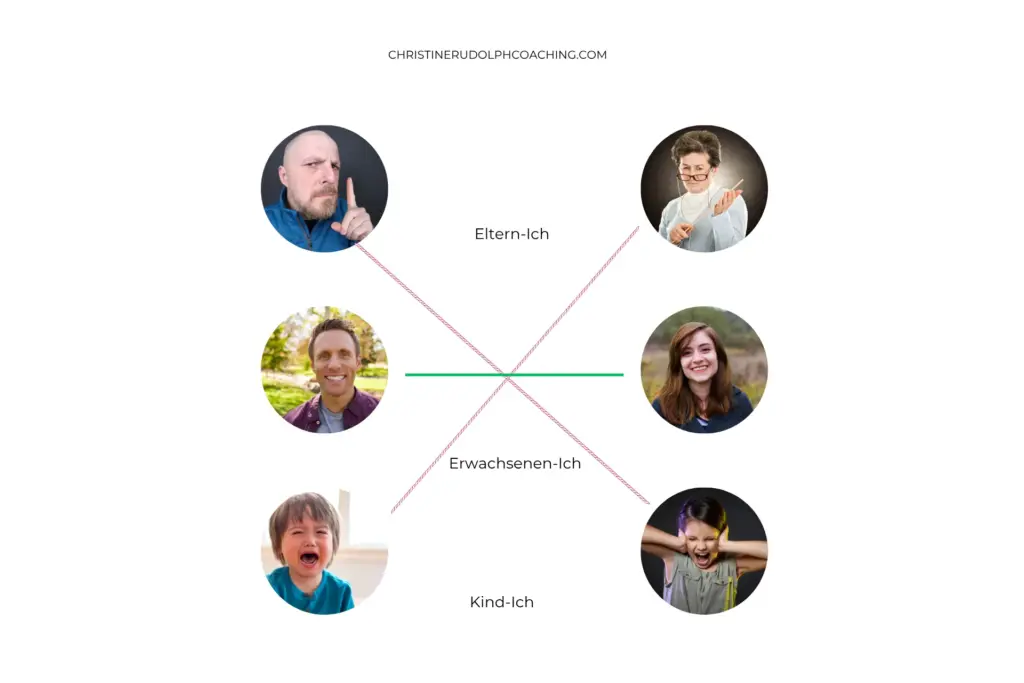

Ein besonders anschauliches Modell hierzu liefert die Transaktionsanalyse. Sie unterscheidet zwischen dem Eltern-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem Kind-Ich als grundlegende Kommunikations- und Beziehungsebenen. Wenn Führungskräfte aus dem „Eltern-Ich“ heraus agieren, reagieren Mitarbeitende häufig instinktiv aus dem „Kind-Ich“ – sei es durch Anpassung, Auflehnung oder Rückzug. Das folgende Schaubild veranschaulicht diesen Zusammenhang und macht deutlich, wie tief unsere Kommunikationsmuster im Arbeitsleben von solchen früh erlernten Rollen beeinflusst sind:

Alle anderen Kommunikationsmuster – also alles abseits dieser „grünen Linie“ – bergen das Risiko, dass alte, kindliche oder elterliche Muster die Teamkultur vergiften.

In diesem Licht erklärt sich, warum in Unternehmen so häufig Strukturen entstehen, die an ein Familiensystem oder sogar an einen Kindergarten erinnern. Regeln werden aufgestellt und kontrolliert („Pausen nur zu festgelegten Zeiten“, „Dresscode gilt für alle“), das Einhalten wird überwacht. Lob und Belohnungen für konformes Verhalten – manchmal sogar Süßigkeiten oder der berühmte Obstkorb – erinnern mehr an den Schulabschluss als an erwachsene Arbeitswelt. Kritische Fragen werden abgewiegelt oder als „unangemessen“ abgetan, und für Regelverstöße drohen Sanktionen – mal offen, meist aber subtil.

Praktische Beispiele aus dem Büroalltag:

-

Rollen wie „Team-Mama“ oder „Office-Papa“

In vielen Teams und Abteilungen schlüpfen Einzelne immer noch ganz selbstverständlich in die Rolle der „Team-Mom“ oder des „Office-Dads“: Sie erinnern an Deadlines, organisieren das gemeinsame Mittagessen oder vermitteln bei Slack-Meinungsverschiedenheiten. Oft werden diese „Kümmerer“ mit Emojis und freundlichen GIFs gelobt – manchmal liebevoll, manchmal mit einem Augenzwinkern. -

Strengere Maßstäbe für Regeln als für Produktivität

Während in flexiblen Arbeitsmodellen Pünktlichkeit oder bestimmte Prozesse weiterhin streng überwacht werden, geraten Ergebnisse manchmal in den Hintergrund. So berichtet ein Kollege, dass ein Mini-Verstoß gegen die Homeoffice-Richtlinien ein größeres Thema war als das Stocken bei einem wichtigen Projekt. -

Belohnungssysteme mit Gamification-Flair

In Start-ups oder Digitalunternehmen werden moderne „Sternchen-Tabellen“ eingeführt: Pünktliches Erledigen der To-Dos, fleißiges Eintragen in Monday oder Excel (in vielen Unternehmen) oder das Teilen von Good Vibes im Team-Chat werden mit Badges, Punkten oder digitalen Goodies belohnt. „Eigentlich wie früher im Kindergarten – nur hipper und mittlerweile digitalisiert“, meint eine Mitarbeiterin mit einem Schmunzeln. -

Teamsitzungen wie Schulunterricht

Auch das klassische „Drannehmen“ gibt es noch: In Videocalls oder Sprint-Meetings werden einzelne Teammitglieder direkt aufgerufen, ihre Meinung zu äußern, während die Führungskraft in Echtzeit mit Lob oder Kritik reagiert – und das oft direkt im geöffneten Chat-Kanal, für alle sichtbar. Das fühlt sich schnell an wie damals im Klassenzimmer – nur eben mit @-Mentions und Bildschirmfreigabe.

Diese Beobachtungen sind keine Einzelfälle. Im Gegenteil: Sie sind Ausdruck jener kindlichen Strukturen, die entstehen, wenn wir unbewusst alte Muster aus der Familie oder unseren früheren Sozialisationsorten ins Unternehmen übertragen. Vielleicht fällt Dir beim Lesen auf, dass auch Du solche kleinen oder größeren „Kindergarten“-Momente schon erlebt hast – oder selbst in entsprechende Rollen geraten bist.

Warum ist das wichtig? Weil diese Dynamiken Einfluss auf das Arbeitsklima, die Innovationskraft und die psychische Gesundheit im Unternehmen haben. Sie fördern eine Atmosphäre des Anpassens, Vermeidens und der Oberflächlichkeit – und verhindern das, was moderne Organisationen eigentlich brauchen: echte Selbstverantwortung, Dialog auf Augenhöhe und Entwicklung.

Reflexions-Impuls: Wo erlebst Du kindliche Strukturen oder Elternfiguren in Deiner Firma, egal ob als Mitarbeiter oder als Führungskraft?

- Werden Lob, Tadel oder Belohnungen als Führungsinstrumente eingesetzt?

- Agieren Führungskräfte wie Eltern, Mitarbeitende wie Kinder?

- Wo fühlst Du Dich kontrolliert, wo nimmst Du selbst Eltern-/Kind-Rollen ein?

Bindung im Unternehmen: Die unsichtbaren Wurzeln kindlicher Dynamik

Was hat Bindung eigentlich mit Arbeit zu tun? Viel! Die Bindungstheorie aus der Psychologie beschreibt, wie unsere frühesten Erfahrungen mit Bezugspersonen – insbesondere in den ersten Lebensjahren – einen regelrechten „Blueprint“ dafür schaffen, wie wir später in Beziehungen agieren. Es geht um zentrale Fragen wie: Kann ich anderen vertrauen? Bin ich sicher, angenommen und gewollt? Muss ich mich anpassen, um geliebt zu werden, oder darf ich echt sein?

Diese frühen Bindungserfahrungen prägen unser Beziehungserleben ein Leben lang – und wirken weit über das private Umfeld hinaus. Auch im Berufsleben tragen wir diese Muster in uns und bringen sie, oft völlig unbewusst, in jede Gruppe, jedes Team und jede Hierarchie mit. Das Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung und Gesehenwerden begleitet uns durch alle Lebensphasen und macht nicht an der Bürotür halt. Im Gegenteil: Die Arbeitswelt ist für viele sogar einer der wichtigsten Orte, um nachzuholen, was vielleicht früher gefehlt hat – oder um alte Bewältigungsstrategien weiterzuführen.

Bindungsmuster am Arbeitsplatz – wie Kindheit weiterlebt

Typische Bindungsmuster – wie sie die Forschung beschreibt – finden sich auch im Büro wieder:

- Menschen mit eher sicheren Bindungsmustern treten vertrauensvoll, kooperativ und offen auf. Sie können Nähe und Distanz flexibel gestalten, Konflikte souverän austragen und echte Beziehungen zu Vorgesetzten oder Kolleg:innen pflegen.

- Die ängstlich-ambivalente Bindung zeigt sich bei Mitarbeitenden, die ständig um Anerkennung ringen, Nähe suchen oder sich leicht zurückgewiesen fühlen. Sie haben Angst vor Ablehnung und harmoniesüchtiges Verhalten kann zu Verstrickungen und Klatsch im Team führen.

- Wer vermeidend gebunden wurde, hält bewusst Distanz, pflegt Oberflächlichkeit, meidet Abhängigkeiten und bleibt emotional auf Abstand – gerade in Teams oder bei Vorgesetzten mit viel Kontrolle eine typische Schutzreaktion.

- In besonders schwierigen Fällen – Stichwort desorganisierte Bindung – zeigen sich chaotische, widersprüchliche Reaktionen: Mal Nähe, dann Rückzug, impulsive Kommunikation, Misstrauen oder sogar Sabotage.

All das läuft meistens unsichtbar und unkommentiert ab. Doch die Folgen sind deutlich: Unproduktive Konflikte, Angstkultur, Harmoniesucht oder stille Kündigung wachsen dort, wo Mitarbeiter:innen mit ungelösten Bindungsthemen und fehlender Selbstregulation aufeinanderstoßen – und Führungskräfte selbst körperliche und emotionale Sicherheit nicht vermitteln können.

Beobachte doch einfach bei Deinem nächsten Meeting einmal bewusst, wie sich Verbundenheit im Team zeigt: Wer sucht Nähe, wer bleibt lieber auf Abstand, wer buhlt besonders um Anerkennung? Und wie sicher fühlst Du Dich selbst, wenn Du eigene Ideen oder Fragen anbringst?

Unternehmen als Familiensystem: Intergenerationale Wunden und Wiederholungszwang in Abteilungen

Wenn ich mit systemischem Blick auf Unternehmen schaue – und das tue ich täglich in meiner Praxis – sehe ich schnell: Hier wird weit mehr als nur Arbeit organisiert. In vielen Firmen werden, oft vollkommen unbewusst, familiäre Rollenmuster nachgespielt. Führungskräfte agieren wie Elternteile: Der „strenge Vater“ mahnt zur Leistung, die „verständnisvolle Mutter“ hält das Team zusammen. Mitarbeitende fügen sich in Rollen wie das „brave Kind“, den „Rebellen“, das „Sorgenkind“ oder das „schwarze Schaf“ ein. Tauchen Konflikte auf, reagieren Teams oft nach altvertrauten Familienstilen – mit Rückzug, Schweigen, Allianzen oder Trotz.

Diese verborgenen Strukturen haben tiefe Wurzeln: Intergenerationale Traumata und kollektive Prägungen wirken unmittelbar ins Unternehmen hinein. Was in früheren Generationen erlebt und nie gelöst wurde – Erfahrungen von Unsicherheit, Kontrolle, Tabus, historische Traumata, aber auch unausgesprochene Loyalitäten („Hier hüllt man sich in Schweigen“, „Kritik ist tabu“) – hinterlässt Spuren. Führungskräfte und Mitarbeitende bringen diese alten Muster meist völlig unbewusst mit, und so werden sie im Unternehmensalltag repliziert.

Aus meiner Arbeit:

Vor einiger Zeit habe ich einen Klienten begleiten dürfen, der eine neue Leitungsstelle in einem Konzern mit traditionellen Strukturen vor sich hatte. Er, vorher in einem agilen Start-up – flache Hierarchien, direkte Kommunikation und große Offenheit für neue Ideen und Zusammenarbeit. Mit viel Motivation und dem Wunsch, mit Wertschätzung und Transparenz ein tolles Abteilungsklima zu schaffen. Seine neue Führungsrolle war perfekt für diese Umsetzung.

Eigentlich. Sehr schnell stand er vor einer „unsichtbaren Wand“: Im Team herrschten unausgesprochene Regeln, Tabus und starke Loyalitäten gegenüber der alten Unternehmenskultur. Trotz seiner Einladung zu offener Kommunikation und Feedback blieben kritische Themen unausgesprochen oder wurden nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Innovative Vorschläge stießen auf Skepsis, und Mitarbeitende, die Initiativen ergriffen oder Veränderungen anregten, fanden sich schnell in der Rolle des „Schwarzen Schafs“ wieder.

In dieser Unternehmung wurde Loyalität (zur alten Struktur) höher bewertet als Kompetenz, und Unangenehmes durfte nicht ausgesprochen werden. Wer aus der Reihe tanzte oder Kritik übte, wurde zum „schwarzen Schaf“ und isoliert. Andere beschäftigten sich vor allem damit, brav und angepasst zu wirken – denn so schien Zugehörigkeit und Sicherheit gewährleistet. Die echte Entwicklung des Teams blieb blockiert, und die einengenden Sichtweisen und Muster des Unternehmens, die Status sichern sollten, lebten fort.

In der gemeinsamen Begleitung – bestehend aus traumasensitivem Coaching, systemischer (Aufstellungs-)Arbeit und Leadership Mentoring – arbeiteten wir heraus, wie generationenübergreifende Muster, familiäre Loyalitäten und unausgesprochene Gesetze das Verhalten im Team unbewusst steuerten. Viele hatten gelernt: Angepasstheit und Zurückhaltung sichern Zugehörigkeit und Ruhe; wer dagegen auf Eigeninitiative, Kritik oder Offenheit setzt, riskiert Isolation. Jahre- oder gar jahrzehntelang gewachsene Tabus und die Vermeidung einer echten Fehlerkultur prägten das Miteinander.

Gerade, weil mein Klient aus einem modernen und innovationsorientierten Umfeld kam, waren diese Dynamiken für ihn zunächst irritierend. Durch unsere traumasensitive Reflexion, die systemische Aufstellungsarbeit und das Leadership Mentoring gelang es ihm, diese verborgenen Muster im Team zu erkennen und gezielt neue Impulse zu setzen – auf dem Weg zu mehr Selbstverantwortung, psychologischer Sicherheit und echter Zusammenarbeit.

Solche Mechanismen sind keine Ausnahme. In jeder Organisation spiegelt sich – meist unbewusst – auch die Geschichte der Menschen wider, die sie mitgestalten. Bis wir diese Muster erkennen und auflösen, wird die Vergangenheit immer wieder zur Gegenwart.

Reflexionsfrage:

Fällt Dir beim Lesen eine Tabustruktur, ein Loyalitätskonflikt oder ein vertrautes „Schwarzes Schaf“-Szenario aus Deinem eigenen Arbeitsumfeld ein? Wo lebst Du vielleicht noch Deine alte Familienrolle?

Podcast-Tipp:

In einer Podcast-Episode spreche ich ausführlich darüber, wie Generationenmuster und alte Familienkonflikte Teams und Unternehmen prägen – und wie Veränderung gelingt.

Polyvagal-Theorie & die Macht des Nervensystems: Überlebensmodus am Arbeitsplatz

Wenn wir im Arbeitsleben immer wieder ähnliche, teils automatische Reaktionsmuster beobachten – etwa den plötzlichen Rückzug bei Konflikten, Reizbarkeit gegenüber Kolleg:innen oder das Bedürfnis, immer alles unter Kontrolle haben zu müssen – stecken dahinter sehr häufig nicht bloß individuelle Marotten, sondern die Biologie unseres Nervensystems. Die Polyvagal-Theorie, ein moderner Ansatz aus der Neurobiologie, erklärt, wie unser Körper auf Stress, Unsicherheit und soziale Dynamiken reagiert – auch und besonders am Arbeitsplatz.

Was ist der Überlebensmodus – und wie zeigt er sich im Büro?

Im Kern unterscheidet die Polyvagal-Theorie vier typische Reaktionen auf Stress, die als Überlebensmodi bezeichnet werden:

- Fight (Kampf): impulsives Konfrontieren, ständig auf Streit oder Konkurrenz aus, „harter Hund“-Modus im Meeting.

- Flight (Flucht): Ausweichen, Terminflucht, endlos beschäftigt sein, um Unangenehmem aus dem Weg zu gehen.

- Freeze (Erstarrung): Rückzug, Passivität, gedankliches Abschalten oder das Gefühl, innerlich „abzuschalten“ – etwa in Teamsitzungen.

- Fawn (Anpassung): übermäßiges Gefallenwollen, Harmoniesucht, konfliktscheues Verhalten – häufig auf Kosten eigener Bedürfnisse.

Diese Muster laufen meist automatisch und blitzschnell ab, oft ohne dass wir sie bewusst steuern. Sie sollen uns, evolutionsbiologisch betrachtet, vor Gefahr schützen. Doch im Büro sind es oft keine echten Gefahren, sondern Konflikte, Unsicherheit oder schlechte Führung, die unser System in Alarmbereitschaft versetzen.

Dysregulation und Co-Regulation: Wenn das Nervensystem steuert, wie Teams ticken

Das Entscheidende: Unser Nervensystem reguliert nicht nur individuell unser Wohlbefinden, sondern beeinflusst auch – oft unbemerkt – die gesamte Teamkultur. Ist ein Unternehmen ständig im Überlebensmodus, entsteht eine Atmosphäre von Misstrauen, Stress, Überkontrolle oder ständiger Übererregung. Dann funktionieren Menschen zwar, sind aber emotional abgeschnitten, fehleranfälliger und weniger kreativ.

Fehlt es dagegen an echter Co-Regulation – an Führungskräften, die durch Präsenz, Empathie und Verlässlichkeit Sicherheit geben –, bleibt das Team quasi im „Funktionsmodus“ stecken. Das fördert Erschöpfung, innere Kündigung und Burnout.

Polyvagal-Theorie in a nutshell

Die Polyvagal-Theorie (nach Stephen Porges) beschreibt, wie verschiedenste Zustände unseres vegetativen Nervensystems – von Verbundenheit bis Notfallbereitschaft – soziale Interaktion, Stressverarbeitung und Gesundheit prägen. Sind wir sicher und entspannt, kann sich unser ventral-vagaler Anteil entfalten: Wir sind präsent, kreativ, empathisch und lernbereit. Bei Stress oder Bedrohung schaltet der Körper in Überlebensprogramme – Kampf, Flucht, Erstarrung oder Gefälligkeit. Führung und Teams profitieren von Menschen, die sich und andere gut regulieren können.

Spür mal in Dich rein: Wo bist Du bei der Arbeit im Dauer-Alarm? Welche Situationen triggern den Flucht-, Kampf-, Freeze- oder Anpassungsmodus? Und wie verändert sich das Teamklima, wenn jeder nur noch funktioniert, statt in echter Verbindung zu sein.

| Modus | Typisches Verhalten im Arbeitsalltag | Beispiele aus dem Büro |

|---|---|---|

| Fight (Kampf) | Konfrontation, Rechthaberei, Streitlust, Kontrolle | „Ich muss mich immer durchsetzen! Offene Konflikte; harte Vorwürfe im Meeting |

| Flight (Flucht) | Ausweichverhalten, Überarbeitung, Flucht in Aufgaben | Ständiges „busy sein“, keine Zeit für kritische Gespräche; Terminflucht |

| Freeze (Erstarrung) | Rückzug, Passivität, Überforderung, sich „unsichtbar“ machen | Verdrängen, in Besprechungen abschalten; Resignation beim Change-Prozess |

| Fawn (Anpassung) | Übermäßige Harmonie, „Everybody‘s Darling“, Konfliktvermeidung | Immer zustimmen, keine eigene Meinung vertreten; alles für ein ruhiges Miteinander tun |

Wichtig:

Diese Reaktionsmuster sind Schutzstrategien Deines Nervensystems! Sie helfen kurzfristig, schaden aber auf lange Sicht dem Team, Innovationskraft und Deiner psychischen Gesundheit.

Führungsstile: Führung beginnt immer bei jedem selbst

Führung von außen – warum Methoden, Stile und Workshops nicht genügen

Im Unternehmensalltag werden klassische Führungsstile oft wie Werkzeuge vermittelt: Da gibt es transaktionale und transformationale Führung, Management by Objectives, situative Führung und viele weitere Methoden. Auf unzähligen Workshops und Seminaren werden neue Modelle und Tools vorgestellt, die „gute Führungskraft“ versprechen. Doch so wertvoll diese Impulse sein können – sie bleiben an der Oberfläche, wenn es bei theoretischem Wissen, Checklisten und Verhaltenstipps bleibt.

Die Wirklichkeit: Führung lässt sich nicht per Konzept antrainieren.

Wirklich wirksame Führung entsteht nie von außen nach innen, sondern immer von innen nach außen.

Christine Rudolph I Traumatherapeutin, Systemischer Coach und Leadership-Mentorin

Erst, wenn jemand gelernt hat, sich selbst ehrlich zu reflektieren, die eigenen Muster zu erkennen, die eigenen Schwächen, Sehnsüchte und Trigger nicht zu verdrängen, sondern anzunehmen, entsteht Authentizität. Die innerliche Haltung gibt den Ton an – und nicht ein studierter Stil oder die zehnte Toolbox.

Ich kann nur selbst das geben, was ich in mir geklärt habe

Dieser Satz könnte zum Leitsatz moderner (Selbst-)Führung werden: Was immer in mir selbst ungeklärt bleibt – meine Unsicherheiten, Ängste, ungelebten Bedürfnisse – wird sich früher oder später im Umgang mit anderen zeigen.

Wer sich selbst nicht führen kann, wird auch andere nicht führen können.

Das gilt für Führungskräfte genauso wie für jeden Mitarbeitenden: Nur, wer eigene Glaubenssätze, alte Verletzungen, familiäre oder kollektive Prägungen erkennt, kann Verantwortung für sein Handeln übernehmen und tatsächlich auf Augenhöhe führen, inspirieren oder begleiten.

Die Kraft der Selbstführung – für Leader und für alle anderen

Selbstführung heißt, Verantwortung für die eigene Entwicklung nicht an den Arbeitgeber, die Unternehmensberatung oder den Staat abzugeben – sondern selbst den Weg nach innen anzutreten.

Dazu gehört:

- ehrliche Reflexion

- professionelle Begleitung (Supervision, traumasensitives Coaching, Therapie, Leadership-Mentoring)

- das Zulassen von Feedback (auch unangenehmes!)

- aktiv die eigene Lebens- und Familiengeschichte zu hinterfragen (Was nehme ich aus meiner Ahnenreihe unbewusst mit?)

So entsteht ein Führungsstil, der mehr ist als eine Rolle – und zum echten Leadership wird: eine echte Haltung von Integrität, Selbstfürsorge und Erwachsensein.

Reflexionsfragen für Dich

- Wann hast Du Dir zuletzt ehrlich die Frage gestellt: „Geht’s hier wirklich um mich – oder reagiere ich auf ein altes Muster?“

- Wo wäre ein ehrliches Hinschauen schmerzhaft, aber auch befreiend?

- Was davon möchtest Du künftig nicht mehr an Dein Team, Deine Kollegen, Deine Firma oder Dein Umfeld weitergeben?

Wenn Du tiefer einsteigen willst, lies dazu meinen Artikel Selbsterkenntnis und Traumaarbeit im Unternehmenskontext.

MUST-DO für alle Menschen in Führung: Investiere in Deine eigene Entwicklung!

Prüfe jetzt: Wie viel – an Zeit, Energie, Invest – gibst Du Deiner eigenen inneren Entwicklung? Wie viel Wert misst Du Selbstreflexion, Coaching, Supervision, Selbsterkenntnis wirklich bei?

Und was könnte sich in Deinem Umfeld, in Deinem Team oder sogar in der gesamten Unternehmenskultur verändern, wenn immer mehr Menschen mit sich selbst und mit anderen reifer, klarer und bewusster umgehen?

So kann jeder – egal ob Führungskraft, Teammitglied oder Mensch in einer Institution – von innen heraus lernen, der eigene Leader zu sein und das System, in dem man lebt, aktiv mitzugestalten. Denn:

Wahre Führung entsteht immer von innen nach außen.

Leadership braucht Traumakompetenz: Was bedeutet reife Führung heute?

Von Kontrolle zu Co-Regulation – die neue Rolle der Führungskraft

Die Zeit des Mikromanagements ist vorbei. Moderne, reife Führung setzt nicht mehr auf Kontrolle und Angst, sondern auf Co-Regulation und echte Beziehungsgestaltung. Führungskräfte sind heute mehr Raumhalter:innen und Co-Regulator als autoritäre Entscheider:innen. Die Qualität einer Führungskraft zeigt sich daran, wie gut sie Sicherheit stiften, Nervosysteme beruhigen und autonome Entwicklung fördern kann – egal, ob im Teammeeting, im Konflikt oder in Phasen großer Unsicherheit.

Traumakompetenz: Nervensystem- und Bindungskompetenz als neue Schlüsselqualifikation

Echte Leadership-Kompetenz geht heute weit über Methoden und Tools hinaus. Sie bedeutet, die Dynamik von Stress, Triggern und Bindungsmustern bei sich selbst und anderen zu verstehen und damit verantwortungsbewusst umzugehen. Traumakompetenz heißt: Das eigene Nervensystem regulieren, Co-Regulation aktiv fördern und ein Teamklima aufbauen, das Entwicklung und Innovation überhaupt erst ermöglicht.

Nur wer sich selbst regulieren kann, bietet anderen wirklich Sicherheit.

Dr. Stephen Porges, Begründer der Polyvagal-Theorie

Erwachsene Führung: Echte Autonomie UND ehrliches Kümmern

Reife Führung heißt, beides in Balance zu halten: echte Autonomie zu ermöglichen und zugleich nicht vor ehrlicher Fürsorge und Verbundenheit zurückzuschrecken. Es geht darum, Ansprüche an Selbstverantwortung im Team nicht als Ausrede für Rückzug zu nutzen, sondern ehrliche Beziehung auf Augenhöhe zu schaffen.

Beispiele traumasensibler Führungspraxis

- Wertschätzende, echte Begrüßung mit Interesse an der Befindlichkeit des Teams

- Konfliktklärung mit Fokus auf Nervensystemregulation und Bedürfnisse statt bloßer Schuldfrage

- Feedback als Dialog statt Monolog

- Kurze gemeinsame Regulationstechniken im Alltag, z. B. bewusstes Durchatmen, „Reset“-Pausen nach Stressmomenten

- Raum geben für Eigenverantwortung UND Unterstützung bieten, ohne zu „retten“

Praxis-Impuls: Tools für traumasensibles Leadership

Atemregulation – Starte jedes Meeting mit drei bewussten, tiefen Atemzügen.

Embodiment – Nutze kurze Wahrnehmungspausen, um vor schwierigen Gesprächen Spannung im eigenen Körper wahrzunehmen und loszulassen.

Konfliktklärung – Mache Pausen bei Anspannung und frage Dich/Euch: „Was braucht gerade mein/euer Nervensystem?“

Kindliche Unternehmenskultur: Stillstand statt Fortschritt

Kontrolle schafft Unsicherheit – nicht Vertrauen

Wenn Unternehmen auf Sicherheit durch Kontrolle, statt auf Vertrauen und Eigenverantwortung setzen, entsteht das Gegenteil von echter Stabilität. Mikromanagement, starre Vorschriften und übermäßige Überwachung mögen kurzfristig strukturierend wirken, sie fördern langfristig jedoch eine Atmosphäre des Misstrauens. Mitarbeitende lernen: Nicht mein eigenständiges Denken zählt, sondern möglichst fehlerfreies Funktionieren im System. Es entsteht das Gefühl, ständig beobachtet und bewertet zu werden – emotional vergleichbar mit dem Kind, das dauernd unter Aufsicht steht.

Ersticken von Kreativität, Innovation und Unternehmergeist

Was Unternehmen heute so dringend brauchen – Kreativität, Mut, neue Ideen und Unternehmergeist – geht in einem Klima der Kontrolle und Angst verloren. Wer Angst vor Fehlern, Kritik oder Sanktionen hat, wird keine Risiken eingehen, nicht querdenken und selten Neues ausprobieren. Innovation kann nur dort entstehen, wo Offenheit, Fehlerfreundlichkeit und Selbstverantwortung möglich sind. Andernfalls wird jeder kreative Impuls im Keim erstickt.

Toxische Familiensysteme & „Feelgood-Management“: Der Wolf im Schafspelz

Vorsicht bei scheinbarer Fürsorge: Wer nur für „Wohlfühlatmosphäre“ sorgt, aber echte Konflikte, unangenehme Themen und Wachstumsschmerzen konsequent vermeidet, riskiert eine toxische Schein-Familien-Kultur. „Feelgood-Management“ kann dann zur Fassade werden, hinter der sich die eigentlichen Probleme verstecken: Konflikte werden unter den Teppich gekehrt, echter Dialog bleibt aus, und Anpassung wird zur Überlebensstrategie.

Die Folgen: Verantwortungslosigkeit und „innere Kündigung“

In kindlichen Unternehmenskulturen übernehmen die wenigsten wirklich Verantwortung – weder für Prozesse, noch für Fehler, noch für Innovation. Es entstehen Subkulturen von Passiv-Aggressivität, Schuldzuweisungen und verdecktem Widerstand. Das Ergebnis ist oft die „innere Kündigung“: Menschen sind zwar körperlich anwesend, aber innerlich längst gegangen. Die gelebte Kultur bleibt auf Sparflamme, Entwicklungspotenzial verkümmert.

Impulsfrage:

Was würde sich in Deinem Unternehmen verändern, wenn wirkliche Reife, Verantwortungsfreude und Erwachsenheit in der Unternehmenskultur möglich wären? Wo zeigt sich für Dich heute schon Potential – und was hindert Dich (und Dein Team) vielleicht noch daran?

Reife Teams in starken Firmen: So gelingt erwachsenes Arbeiten

Wirklich reife Unternehmenskultur entsteht, wenn alle – Führungskräfte wie Mitarbeitende – Verantwortung für sich und das Miteinander übernehmen. Es geht um bewusste Selbstführung, um das Verlernen alter Muster und um neue Rituale, die echte Entwicklung ermöglichen.

Selbstregulation, Eigenverantwortung & Kommunikation auf Augenhöhe

Reife beginnt im Innen: Je besser wir unser Nervensystem regulieren und für unser Verhalten einstehen, desto weniger greifen wir auf Drama, Kontrolle oder Rückzug zurück. Transparente, ehrliche Kommunikation und die Bereitschaft, Fehler einzugestehen, sind Grundpfeiler einer erwachsenen Arbeitskultur.

Für Mitarbeitende: Tools zur Selbstführung

- Grenzen setzen: Höre auf Dein Bauchgefühl. Wo braucht Dein „Ja“ auch mal ein klares „Nein“?

- Eigene Trigger erkennen: Notiere, wann Du Dich bei der Arbeit besonders angespannt, verletzt oder unverstanden fühlst – und frage Dich, was das wirklich berührt.

- Innere Kindarbeit: Nimm Dir kleine Momente für Selbstfürsorge, innere Reflexion oder Kreativität im Arbeitsalltag.

- Yoga- und Atemübungen: Drei bewusste Atemzüge oder ein kurzer Bodyscan können helfen, bei sich zu bleiben – selbst wenn es im Team turbulent wird.

Für Führungskräfte: Räume für Entwicklung schaffen

- Trauma- und Bindungssensibilität: Erkenne eigene und fremde Stressmuster. Schaffe Offenheit für emotionale Themen im Team.

- Supervision: Nutze professionelle Reflexionsräume, um Muster zu erkennen und Lösungsideen zu entwickeln.

- Psychologische Sicherheit fördern: Mach Fehler besprechbar, ermutige zu echten Fragen, lobe Mut zur Offenheit statt nur Ergebnisse.

Kollektive Rituale & Teamkultur bewusst gestalten

- Regelmäßige Check-ins: Beginne das Teammeeting mit einer kurzen Stimmungsrunde.

- Fehler feiern: Teile eigene „F*ck-ups“ und lobe den Mut dazu – so entsteht Lernkultur!

- Kleine Alltagsrituale: Gemeinsames Atmen, Dankbarkeitsrunden oder kurze Pausen stärken das Miteinander.

Vision: Wege in eine erwachsene, lebendige Unternehmenskultur

Was passiert eigentlich, wenn Unternehmen beginnen, sich konsequent aus alten, kindlichen Mustern zu lösen? Wenn Menschen – egal, ob Teammitglied oder Führungskraft – Selbstverantwortung, Reflexion und bewusste Kommunikation praktizieren? Es entsteht eine neue, lebendige Unternehmenskultur, die nicht mehr von Kontrolle, Angst oder Anpassung geprägt ist, sondern von echter Reife, Kreativität und Verbundenheit.

Was gibt eine Organisation sich selbst (und ihren Menschen) zurück, wenn sie alte Muster transformiert?

- Innovation und Unternehmergeist können wieder gedeihen, weil Fehler und neue Ideen nicht mehr als Gefahr, sondern als Chance gesehen werden.

- Gesundheit und Resilienz auf individueller wie auf kollektiver Ebene wachsen, weil niemand mehr seine Energie in Versteckspiel, Anpassung oder Machtspiele stecken muss.

- Miteinander und Sinn werden erfahrbar: Teams vertrauen einander mehr, Konflikte werden mutiger angesprochen, und jeder Einzelne kann sein Potenzial einbringen, ohne Angst vor Sanktionen.

So wird die Organisation vom Nachspielplatz alter Familiengeschichten zum Nährboden für Entwicklung, Authentizität und gemeinsames Wachstum.

Wo kannst Du anfangen?

Der Wandel zur reifen Unternehmenskultur beginnt immer an einem Punkt: bei jedem Einzelnen. Ob Du Führungskraft bist, Teammitglied oder schon lange im Unternehmen bist – überall ist Raum für kleines Umdenken, mutige Fragen und neue Impulse. Re-Adultisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern die Summe vieler bewusster, erwachsener Schritte im Alltag.

Kein Therapeut werden – aber menschlicher und bewusster führen

Vielleicht fragst Du Dich: Bedeutet traumasensible, reife Führung nun, dass ich zum Therapeuten werden muss? Nein – ganz im Gegenteil! Es geht nicht darum, professionelle Therapie oder Coaching zu ersetzen oder alle menschlichen Tiefen im Team zu analysieren. Vielmehr bedeutet traumakompetente (Selbst-)Führung, feinfühlig für Stimmungen, Rückzug oder Veränderungen im Verhalten zu werden. Es heißt, die eigenen und die kollektiven Dynamiken auf dem Radar zu haben – und so früh erkennen zu können, wann ein Kollege Unterstützung, ein Team mehr Stabilität, ein Projektteam mehr Sicherheit oder Rituale braucht.

Es genügt, mit einem offenen, menschlichen Blick da zu sein, präsent zu sein und die Signale der Mitmenschen wahrzunehmen. So kannst Du als Führungskraft, Kolleg:in oder Change-Träger:in unterstützen und Räume schaffen, die Entwicklung ermöglichen. Für alles andere gibt es weiterhin professionelle Hilfe – und genau das zu erkennen, macht einen/eine reife Führungskraft aus.

Führung bedeutet letztlich: Nicht alles selbst lösen zu müssen, sondern in entscheidenden Momenten einen sicheren, menschlichen und bewussten Rahmen zu schaffen.

Frieden beginnt im Inneren – und wird gemeinsam möglich

Nervensystemwissen und traumasensible Haltung zeigt uns, uns selbst Sicherheit zu geben – und dadurch auch anderen ein Stück Co-Regulation und Halt zu vermitteln. Viele Menschen haben diesen sicheren, regulierenden Rahmen vielleicht nie erfahren; umso wertvoller ist es, ihn im Hier und Jetzt in unserem Handeln als Erwachsene (und als Teams, Organisationen, Gesellschaften) zu üben und gemeinsam wachsen zu lassen.

Letztlich geht es nicht nur um Produktivität, sondern darum, dass wir als Menschheitsfamilie ein neues Miteinander gestalten – geprägt von gegenseitigem Verständnis, selbstbestimmter Entwicklung und innerem Frieden. Denn:

Frieden beginnt im eigenen Inneren, strahlt auf das Miteinander aus und kann – wenn wir das verstehen und leben – auch in Unternehmen, Teams und letztlich in unserer Welt einkehren. Gemeinsam lernen wir, uns selbst und einander regulieren zu können – nicht als Heilung von außen, sondern als lebendige Gesundheit mitten im Alltag und Miteinander.

Und ein Impuls zum Schluss:

Wo könntest DU Pionier für Reifung und (inneres) ErwachsenSein im Unternehmen sein? Was hindert Dich bisher – und was könntest Du schon morgen neu umsetzen oder vorleben?

Ich begleite Dich – als Mensch in einem Unternehmen, egal als Angestellter oder als Führungskraft – oder Euch als Team – sehr gerne.