Inhaltsverzeichnis

- Basis und ganzheitlicher Ansatz für die Regulation von Stress, Burnout, Sucht und Traumafolgen

- Was ist die Polyvagal Theorie?

- Die Polyvagale Leiter: Drei Hauptzustände unseres Nervensystems

- Das Window of Tolerance: Warum wir manchmal „über“ oder „unter“ reagieren

- Panik und Ängste: Warum unser Körper im Alarm ist

- Vom Säbelzahntiger zu Deadlines & To-Do-Listen

- Erschöpfung, Taubheit und „depressive“ Zustände: Wieso unser Körper dichtmacht

- Warum es nicht um „sich mal zusammenreißen“ geht

- Was ich Dir anbiete: Tiefgehende Nervensystem-Entspannung

- Wie der Polyvagale Ansatz den Alltag verändern kann

Basis und ganzheitlicher Ansatz für die Regulation von Stress, Burnout, Sucht und Traumafolgen

Die Polyvagal Theorie erklärt, wie unser Nervensystem auf Stress und zwischenmenschliche Situationen reagiert.

Christine Rudolph, Polyvagale Therapeutin, systemischer Coach und EMDR-Therapeutin – spezialisiert auf hochfunktionale Menschen und stille Stressmuster

Hohes Tempo, ständige Erreichbarkeit und immer „ON“. Ob E-Mail-Flut, Familienorganisation, Leistungsdruck oder gesellschaftliche Krisen: Der dauerhafte Überlebensmodus (Survival Mode) ist längst zur Normalität geworden – Menschen sind selten wirklich entspannt, meist getrieben von To-do-Listen, chronischem Stress und dem inneren Gefühl, immer „funktionieren“ zu müssen.

So zumindest erlebe ich meine Klienten. Sie selbst sagen von sich, sie agieren „hochfunktional“. Das heisst, das innere Leid wird überspielt, weggelächelt. The show must go on.

Typische Folgen sind meist tiefe Erschöpfung, Ängste, Schlafprobleme, Gereiztheit und emotionale Distanz. Wir sprechen dabei nicht nur von Burnout, Depression oder Sucht, sondern von einem breiten Spektrum psychosomatischer und psychischer Belastungen. Doch was passiert eigentlich im Körper? Warum fällt es so schwer, sich selbst nachhaltig zu regulieren und wieder zu innerer Ruhe zurückzufinden?

Der Ansatz der Polyvagaltheorie – der Arbeit mit dem Nervensystem – bietet einen neurowissenschaftlich-fundierten Werkzeugkasten – um Stress und seine Mechanismen nicht nur zu verstehen, sondern Dysbalancen im Nervensystem aufzuspüren und zu verändern.

Das Autonome Nervensystem arbeitet autonom – also „ganz von allein“. Es regelt den Herzschlag, unsere Verdauung und hält uns in Balance.

Was ist die Polyvagal Theorie?

Entwickelt von Dr. Stephen Porges, bietet die Polyvagaltheorie ein revolutionäres Verständnis unseres autonomen Nervensystems. Im Zentrum steht der Vagusnerv, der als zentraler „Kommunikationsweg“ zwischen Gehirn und Körper fungiert und maßgeblich bestimmt, ob wir uns sicher, gestresst oder in Erstarrung erleben.

Die Polyvagaltheorie unterscheidet dabei zwei Hauptäste:

- Ventraler Vagus (der Teil des Vagusnervs, der Entspannung ermöglicht): Ermöglicht soziale Verbindung, Gelassenheit und Regeneration.

- Dorsaler Vagus (der Teil des Vagusnervs, der uns kollabieren lässt): Löst Rückzug, Immobilisierung und den „Shutdown“ aus.

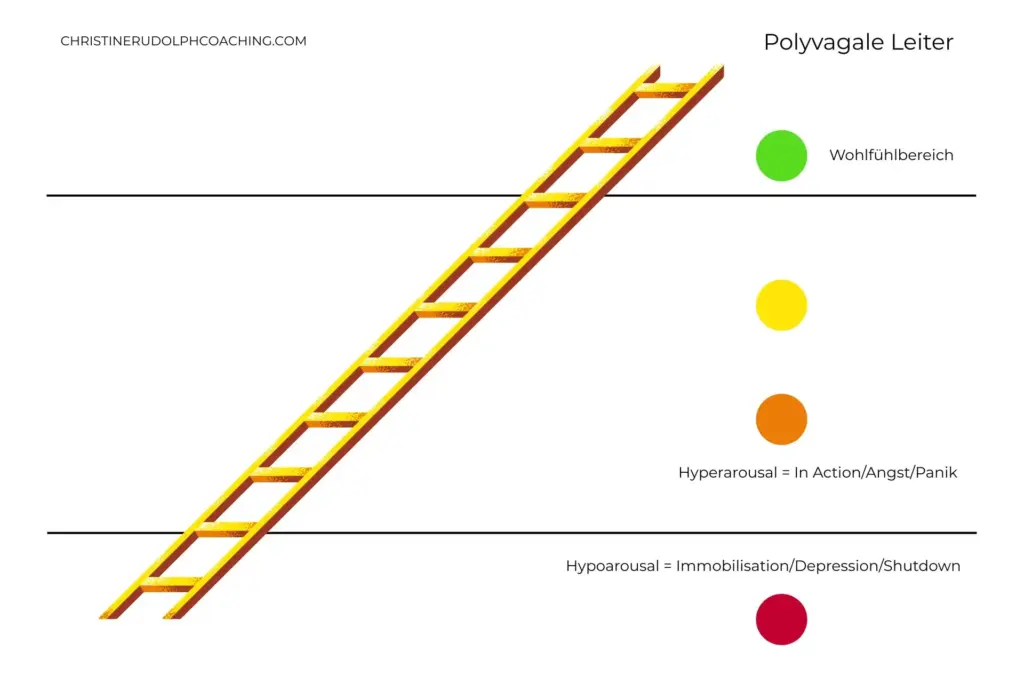

Zusammen mit dem Sympathikus (dem klassischen „Kampf- und Fluchtsystem“) ergibt sich eine hierarchische Ordnung – die sogenannte Polyvagale Leiter – unserer Stressreaktionen.

Die Polyvagale Leiter: Drei Hauptzustände unseres Nervensystems

Dr. Porges und Deb Dana, Klinikerin im Bereich Trauma, beschreiben die Reaktionen unseres Nervensystems auf einer „Leiter“ – je nach wahrgenommener Sicherheit oder Bedrohung bewegen wir uns zwischen den Stufen:

1. Ventraler Vagus – Sicherheit und Verbundenheit (oben auf der Leiter)

- Gefühl: Präsenz, Zuversicht, Offenheit, soziale Interaktion

- Körper: Ruhiger Puls, entspannte Muskulatur, klare Atmung

- Alltag: Kreativität, Freude, Empathie, Mitgefühl, kooperative Lösungen

2. Sympathikus – Alarmbereitschaft und Kampf/Flucht (mittlere Stufe)

- Gefühl: Anspannung, Reizbarkeit, Angst, Flucht- oder Kampftrieb

- Körper: Herzrasen, flache Atmung, Muskeltonus erhöht, Schwitzen

- Alltag: Gereiztheit, Überforderung, Impulsivität, „ständiges Funktionieren“

3. Dorsaler Vagus – Rückzug und Shutdown (unten auf der Leiter)

- Gefühl: Leere, Hoffnungslosigkeit, Taubheit, soziale Isolation

- Körper: Verlangsamung, Kältegefühl, Antriebslosigkeit, Dissoziation

- Alltag: Rückzug, Verlust von Lebensfreude, „wie erstarrt oder betäubt“

Das Window of Tolerance: Warum wir manchmal „über“ oder „unter“ reagieren

Der Neurowissenschaftler Dr. Dan Siegel prägte das Konzept des „Window of Tolerance“ (WoT). Es beschreibt den optimalen Bereich emotionaler und physiologischer Erregung, in dem wir Herausforderungen flexibel und konstruktiv begegnen können.

Innerhalb des WoT:

- Wir sind präsent, ansprechbar, können Probleme lösen und Emotionen regulieren.

Außerhalb des WoT:

- Entweder geraten wir in Übererregung (Hyperarousal; s. unten) oder in Untererregung (Hypoarousal; s. unten).

Chronischer Stress, zu viel Belastung, zu wenig soziale Unterstützung oder traumatische Erlebnisse verkleinern unser WoT oft erheblich. Wir „fallen“ immer schneller aus dem Fenster heraus – schon kleine Auslöser bringen uns aus dem Gleichgewicht.

Panik und Ängste: Warum unser Körper im Alarm ist

Wenn wir unser Window of Tolerance nach oben verlassen, übernimmt der Sympathikus – unser Nervensystem ist im „Hyperarousal“. Das ist evolutionär sinnvoll, wenn Gefahr droht, wenn wir evolutionär (aka Mammut) kämpfen oder flüchten mussten.

Allerdings: unser Körper schaltet immer noch genau in diese Modi – bei ganz alltäglichen Stressoren – wie zum Beispiel Back-to-Back-Meetings, finanzielle Ängste, zu eng getaktete Termine (das ständige Gefühl, es nicht zu schaffen) – auch innere Konflikte (die gefühlte Schwere über eine Arbeit, die man liebt, aber das Umfeld extrem toxisch ist) oder Menschen, die unser Körper intuitiv als „gefährlich“ wahrnimmt. Unser Körper reagiert. Unser Nervensystem signalisiert „Gefahr“.

Aus neurobiologischer Sicht reagiert unser autonomes Nervensystem (sympathischer Anteil) nicht nur auf „echte“ akute, lebensbedrohliche Gefahren. Sondern es interpretiert Stress, Druck, Leistungsanforderungen oder ungelöste Konflikte im Job oder in Beziehungen oder durch eigene innere Antreiber genauso als „Gefahr“. In Millisekunden. Dieselben Stresshormone werden ausgeschüttet – so wie früher beim Anblick des Mammuts: Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol sorgen dafür, dass Energie mobilisiert wird, die Sinne schärfer werden, die Muskulatur anspannt und nicht unbedingt benötigte Körperfunktionen (wie Verdauung oder kreatives Denken) heruntergefahren werden.

Wir befinden uns im Überlebensmodus: Flucht oder Kampf.

Vom Säbelzahntiger zu Deadlines & To-Do-Listen

Der entscheidende Unterschied: Heute sind die meisten dieser „Gefahrensituationen“ nicht mehr „wirklich“ lebensbedrohlich, sondern sozialer, emotionaler oder mentaler Natur. Dennoch: Unser Nervensystem macht – evolutionär – keinen Unterschied zwischen einem lauten Streit im Büro, einer „drohenden“ Präsentation, Mobbing durch Kollegen oder Bossing vom Management – oder einem Angriff durch einen Bären. Für unser System zählt nur: „Gefahr erkannt.“

Das wiederum aktiviert Reaktionen im Körper, die an die Substanz gehen – wir kommen schneller ins Schwitzen, der Puls geht hoch, wir fühlen uns gehetzt, angespannt oder gereizt.

Bleibt diese innere Gefahrenaktivierung über längere Zeit bestehen, spricht man von chronischem Stress. Die meisten Menschen im heutigen Arbeitsleben – vor allem hochfunktionale Persönlichkeiten mit viel Verantwortung – leben dauerhaft in diesem hochgefahrenen Zustand, oft ohne es selbst zu bemerken. Die Folgen: Das System gewöhnt sich daran, ständig auf „Alarm“ zu sein. Symptome wie innere Unruhe, Schlafprobleme, erhöhte Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Verspannungen oder sogar Panikattacken folgen.

- Körperliche Anzeichen wie Herzklopfen, Zittern, Schweißausbrüche, flache Atmung, Muskelanspannung

- Erhöhte Wachsamkeit: das berühmte „auf 180 sein“ oder das Gefühl, ständig etwas übersehen zu können

- Emotionale Übererregung: leichte Reizbarkeit, Wutausbrüche, plötzliche Angstzustände

- Gedankliche Symptome: Grübeln, Racing Thoughts, Schwierigkeiten abzuschalten oder einzuschlafen

Die Krux ist: Fehlende Regulation

Das Problem ist, dass bei wiederholtem oder dauerhafter Übererregung unseres Nervensystems die Fähigkeit zur Selbstregulation abnimmt. Der Körper „vergisst“ quasi, wie sich Entspannung anfühlt, oder findet den Weg in den entspannten Modus praktisch nicht mehr ohne gezielte Unterstützung. Der Zugang zur eigenen Körperwahrnehmung wird schwieriger, und Situationen werden schneller als „bedrohlich“ eingestuft. Wir spüren uns nicht mehr. Und wenn, dann den Impuls zu fliehen oder zu kämpfen.

Deshalb ist es im therapeutischen und ganzheitlichen Kontext so wichtig, wieder die eigene Nervensystembalance zu finden, und aus der Emotionalen Reaktivität (Trigger) herauszukommen – also in der Fachsprache: das eigene Window of Tolerance wieder zu erweitern und Strategien zur Regulation zu erlernen. Methoden wie achtsame Körperarbeit, Yoga, Atemübungen oder therapeutische Ansätze wie EMDR und auch polyvagale Musik unterstützen, das Gleichgewicht im Nervensystem zu stärken und die natürliche Regulation zurückzugewinnen.

Typische Symptome von „Zu viel“ = Über-Aktivierung:

- Herzrasen, flache Atmung, Muskelanspannung

- Unruhe, Nervosität, Angst oder Panikattacken

- Schlaflosigkeit, Konzentrationsprobleme, Gedankenrasen

- Überfordert sein, Reizbarkeit

In diesem Zustand sind wir „auf Angriff“ oder „auf Flucht“ programmiert, häufig begleitet von diffusen Ängsten. Viele Menschen verwechseln diesen Zustand mit „gewöhnlichem Stress“, dabei ist das gesamte System im Hochalarm!

Was hilft?

Wieder in Balance zu kommen, gelingt am besten über bewusste Atmung, Bewegung (z.B. Spazierengehen oder Schütteln), Erdung, beruhigende Selbstberührung und sichere soziale Kontakte. Ziel ist eine Rückkehr in den ventralen Vagus – hin zu Sicherheit und Verbundenheit.

Erschöpfung, Taubheit und „depressive“ Zustände: Wieso unser Körper dichtmacht

Was aber, wenn jahrelanger Stress und Auch heute noch reagiert unser Nervensystem auf starke, überwältigende Stressoren oder innere Überforderung, wenn alles „viel zu viel wird“ – das System „schaltet ab“ und fährt in eine Art „Shutdown“, zum Schutz vor Überlastung.

Diese Strategie war – und ist – evolutionsbiologisch ein Überlebensmechanismus: Konnte weder Flucht noch Kampf vor einer Bedrohung helfen, war der äußerste Schutz das „Totstellen“ (Freeze- oder Shutdown-Modus), um nicht als Beute wahrgenommen zu werden oder um bei akuter Überwältigung nicht weiter zu leiden.

Wie fühlt sich ein Shutdown im Alltag an?

- Emotionale Taubheit: Wir spüren Gefühle kaum noch oder sind innerlich wie „abgeschaltet“.

- Erschöpfung und Antriebslosigkeit: Selbst kleine Aufgaben wirken enorm anstrengend, Lust- und Hoffnungslosigkeit machen sich breit.

- Körperliche Symptome: Müdigkeit, niedriger Puls, das berühmte „bleierne Gefühl“ im Körper, Schwere im Kopf oder das Gefühl, wie „eingefroren“ zu sein.

- Sozialer Rückzug: Kontakt zu anderen wird vermieden, selbst Gespräche oder Aktivitäten, die früher Freude gemacht haben, erscheinen zu anstrengend.

- Kognitive Einschränkungen: Konzentrationsprobleme, ein Gefühl von Nebel im Kopf – Denken fällt schwer.

Was passiert in Körper und Geist?

Während der Sympathikus bei zu viel Aktivierung zu Übererregung (Hyperarousal) führt, sorgt der dorsale Vagus bei Unteraktivierung (Hypoarousal) dafür, dass sämtliche Energieressourcen minimiert und Stoffwechselvorgänge verlangsamt werden. Das kann kurzfristig ein Schutz sein – etwa, um eine seelische Überwältigung abzufedern oder nach hochintensivem Stress zur „Notentladung“ zu kommen. Auf Dauer aber erschwert ein häufiges oder chronisches Verharren in diesem Shutdown-Modus die Lebensqualität enorm: Lebensfreude, Motivation und Beziehungen leiden, die Gesundheit kann beeinträchtigt werden (etwa durch das Fortschreiten von Depressionen oder psychosomatischen Erkrankungen).

Subtile Zeichen – Shutdown wird oft übersehen

Gerade im Alltag, besonders bei hochfunktionalen Menschen, wird dieser Zustand leicht übergangen oder nicht genug ernst genommen. Oft höre ich:

- „Ich bin einfach nur erschöpft, das geht bald vorbei.“

- „Ich funktioniere nur noch, aber das merkt hoffentlich niemand.“

Oft ist auch ein Weitermachen auf Sparflamme zu beobachten, bei dem nach außen vieles scheinbar noch klappt, innerlich aber Stille, Leere oder Hoffnungslosigkeit regiert.

Typische Symptome:

- Innere Leere, Antriebslosigkeit, Müdigkeit

- Soziale Isolation, Rückzug, Konzentrationsmangel

- Gefühl von Taubheit, wie „abgeschaltet“, Alles ist zu viel oder gleichgültig

- Du funktionierst nur noch auf ein Mindestmaß, alles andere scheint zu viel.

- Du fühlst dich innerlich wie betäubt, wie in einer unsichtbaren Glocke oder von Watte umgeben.

- Alltagstätigkeiten (aufstehen, duschen, essen, anrufen…) wirken übermenschlich anstrengend oder gar nicht machbar.

- Du hast das Gefühl, alles läuft an dir vorbei, du bist gefühllos oder irgendwie „verschwunden“.

- Soziale Kontakte empfindest du als anstrengend oder bedeutungslos, du ziehst dich zurück und fühlst dich isoliert.

- Deine Gedanken drehen sich oft um Sinnlosigkeit oder innere Leere, manchmal bist du wie „eingefroren“.

- Körperlich fühlst du dich schwer, müde, wie gelähmt oder kannst dich an manche Tage gar nicht richtig erinnern.

Dieses Muster wird oft mit Depression verwechselt; tatsächlich handelt es sich um eine Schutzreaktion – der Körper zieht sich vor gefühlter Überforderung zurück, um weitere Belastung zu vermeiden.

Den Shutdown überwinden: Schritt für Schritt die Polyvagale Leiter hinauf

Das Wichtigste in diesem Zustand ist: Geduld mit sich selbst haben. Kleinste, machbare Schritte in die Aktivierung: kleiner Spaziergang (oder nur erstmal ein Schritt in Richtung Küche zum Beispiel) sanfte Bewegungen, Dehnungen oder kleine bewusste Atemzüge, Mini-Ziele, feste Tagesstruktur, wertschätzende Kontakte. Wichtig ist, über Körperwahrnehmung „zurück“ auf die nächsthöhere Stufe der Polyvagalen Leiter zu gelangen.

Ein zentraler Gedanke der Polyvagal-Theorie ist, dass unser Nervensystem nicht einfach von „AUS“ direkt zurück ins „Grün“, also in die „Wohlfühlzone“ der sicheren soziale Verbundenheit, schalten kann. Menschen im Shutdown befinden sich auf der tiefsten Stufe der polyvagalen Leiter, dominiert vom dorsalen Vagus. Um zurück in die Lebendigkeit und ins soziale Kontaktgefühl zu gelangen, müssen sie die Zwischenstufen der Aktivierung durchlaufen – also die ganze Leiter Stufe für Stufe wieder „hochsteigen“.

Warum es nicht um „sich mal zusammenreißen“ geht

Es hilft nichts, sich oder Menschen, die sich gerade im Shutdown befinden, unter Druck zu setzen, nach dem Motto: „Jetzt reiß dich mal zusammen!“ Erstens ist dieser Zustand kein willentlicher, bei dem man „sich einfach mal nur zusammenreissen muss“. Und weiter kann zu schnelle oder zu große Aktivierung Überforderung und Rückzug sogar noch verstärken. Viel sinnvoller ist es, sich ganz behutsam und mit Mitgefühl kleine Schritte der Aktivierung und Selbstregulation zuzutrauen. Das Motto lautet: „Kleinste, machbare Schritte“ – und zwar im eigenen Tempo.

Brücke zurück ins Leben

Das ist es wirklich: ein Auftauen. Ein sich Zurückkämpfen. Ein lebendig werden. Zurück in´s Leben.

- Sanfte Bewegung: Bereits fünf Minuten Spazierengehen, sanftes Strecken am offenen Fenster oder leichtes Schwingen im Oberkörper können erste Impulse setzen, die Energie im Körper wieder leicht zu bewegen.

- Dehnung oder Polyvagales Yoga: Speziell regeneratives Yoga wie Restorative Yoga, Traumasensitives Yoga oder Yin Yoga helfen, die Körperwahrnehmung zu schulen, ohne zu überfordern.

- Achtsames Atmen: Sanfte Atemzüge, die weder forcieren noch kontrollieren, führen das Nervensystem langsam aus der Erstarrung. Zum Beispiel: Einfach den eigenen Atem beobachten und sich erlauben, mit jedem Ausatmen minimal mehr im Körper anzukommen.

- Mini-Ziele für den Tag: Die „kleine Aufgabe“ – z.B. morgens duschen, sich anziehen, etwas Leichtes essen, eine kurze Liste schreiben. Solche Mini-Erfolge unterstützen dabei, sich als handlungsfähig zu erleben.

- Feste Tagesstruktur: Ein fester Rhythmus mit regelmäßigen Mahlzeiten, festen Aufsteh- und Schlafzeiten und kleinen Ritualen gibt Halt, Orientierung und Sicherheit.

- Wertschätzende Kontakte: Menschen, die uns wohlgesonnen und verständnisvoll begegnen, helfen unserem Nervensystem, sich sicherer zu fühlen. Selbst ein kurzes, freundliches Gespräch oder eine wohlwollende Textnachricht können ein erster Schritt in Richtung „soziale Verbundenheit“ sein.

„Nichts tun“ ist in dem Moment des Shutdowns erst einmal ALLES

Es gibt – jetzt – nichts zu tun. Das Wichtigste: Nimm Deinen Körper wahr. Deinen Atem.

Für Menschen, die sich im gefühlten „Ich fühle und kann nichts“-Zustand befinden, können sich nicht vorstellen, sich selbst oder irgendetwas wahrzunehmen – oder vielleicht noch etwas zu tun. In diesem Zustand ist selbst der Gedanke an eine minimale Aktivität völlig überfordernd.

Das System hat einfach abgeschaltet. Wie ein Toaster, bevor er überhitzt. Aus. Ende. Alles, was leicht und selbstverständlich wirkte, erscheint schwer, sinnlos oder sogar unerreichbar. Oft kommt der Gedanke: „Ich kann gar nichts mehr.“ Und manchmal gefolgt von „Ich bin nichts wert.“

Gerade weil der Shutdown ein Schutzmechanismus ist, fehlt oft die bewusste Wahrnehmung dafür, dass Du Dich darin befindest. Gesellschaftlich (Patriarchale Strukturen) wird dieser Zustand oft mit Faulheit, Antriebslosigkeit oder sogar Versagen tituliert. Menschen, die sich dort befinden resignieren dann meist mit „Ich bin halt nicht belastbar“. Doch die Ursachen liegen tiefer: Dein Nervensystem schützt dich, indem es Energie herunterfährt, um dich vor weiterer Überforderung zu bewahren.

Wenn gar nichts mehr geht

Dieser Schutzmechanismus schützte Dich einst.

Ganz wichtig! Es gibt in diesem Zustand nichts zu „machen“ oder zu „leisten“. Schon Wahrnehmen, dass du gerade nicht kannst, ist ein erster, entscheidender Schritt.

-

Erkenne und akzeptiere deinen Zustand:

Vielleicht kannst du dir selbst sagen: „Ich bin gerade im Shutdown. Mein Nervensystem schützt mich. Das ist kein persönliches Versagen.“

Wenn du möchtest, schreib es auf oder sag es laut – nur für dich. -

Nimm das Bedürfnis nach Rückzug ernst:

Widerstehe dem Druck, „funktionieren“ zu müssen. Erlaube dir – ohne schlechtes Gewissen – diese Pausen, auch wenn sie ganz lang sind. -

Richte deine Aufmerksamkeit auf das, was gerade geht:

Kannst du – ohne Bewertung! – spüren, wie deine Füße auf dem Boden stehen?

Oder deine Hand auf der Bettdecke liegt?

Vielleicht bemerkst du nur deinen Atem – selbst das „Nichts spüren“ bewusst wahrzunehmen, kann ein Anfang sein. -

Extrem kleine Impulse zulassen:

Fenster öffnen, Musik im Hintergrund laufen lassen, eine sanfte Berührung am eigenen Arm spüren oder einfach nur morgens die Vorhänge öffnen – auch das zählt. -

Mitgefühl statt Druck:

Sieh dich mit liebevollen Augen: Würdest du einem erschöpften Freund Vorwürfe machen? Versuche, dich selbst mit derselben Sanftheit zu betrachten. -

Erlaube dir Hilfe:

Shutdown ist nichts, was du „aushalten“ musst. Es ist erlaubt, um Unterstützung zu bitten – sei es durch eine Nachricht an eine vertraute Person, professionelle Hilfe oder durch das Lesen von Erfahrungsberichten.

Manchmal kannst du dir auch ganz sanft einen Satz zurufen:

„Ich darf heute sein, wie ich bin – und das reicht.“

Shutdown braucht Geduld, Sanftheit und oft Hilfe von außen. Die ersten Regungen zurück ins Leben sind manchmal nicht spürbar; trotzdem geschieht Veränderung, indem Du anerkennst, wo Du gerade bist – auch, wenn das scheinbar „nichts“ ist. Für viele fühlt sich das im Shutdown erstmal fremd oder abgekoppelt an – vielleicht nimmst Du Dich „wie Watte“ wahr oder hast gar keine Gefühle zum eigenen Körper. Hier gilt absolute Sanftheit: Schon das Spüren, wo deine Füße auf dem Boden stehen, das vorsichtige Berühren der eigenen Hand oder das bewusste Wahrnehmen, wie die Luft auf Deiner Haut liegt, sind echte Fortschritte.

Durch diese kleinen, kontinuierlichen Impulse gelangt das Nervensystem langsam wieder an die nächsthöhere Stufe der Polyvagalen Leiter – die mobilisierende Aktivierung (oft als „orange Zone“ bezeichnet), bevor Kontakt und soziale Interaktion (grüne Zone) wieder vollständig möglich sind.

Wichtig!

Jeder Schritt zählt. Selbst wenn manches lange Zeit nur langsam voran zu gehen scheint, trainiert jede Kleinigkeit die Kapazität Deines Nervensystems. Und: Hilfe von außen zu suchen – sei es durch professionelle Unterstützung wie Traumatherapie, einen guten Coach – ist absolut legitim und hilfreich.

Fazit:

Die Reise aus dem Shutdown beginnt mit dem ersten, achtsamen Schritt.

Was ich Dir anbiete: Tiefgehende Nervensystem-Entspannung

Wenn… Dein Nervensystem wirklich zur Ruhe kommen darf – wenn Du Dich in Deinem Körper sicher, gelöst und lebendig spüren kannst. Endlich. Nach langer Zeit. Oder: das erste Mal in Deinem Leben.

Genau dabei unterstütze ich Dich. Mit wirkungsvollen Methoden wie EMDR, Polyvagaler Therapie, Systemischer Arbeit und dem Safe and Sound Protocol (SSP, entwickelt von Dr. Stephen Porges).

Diese Methoden, gepaart mit meiner Präsenz und langjährigen Erfahrung, arbeiten gezielt mit dem Nervensystem und ermöglichen nachhaltige Regulation.

Safe and Sound Protocol (SSP):

Mit speziell gefilterter Musik wird Dein Vagusnerv aktiviert, damit sich tiefe Sicherheit und neue Offenheit in Dir entfalten dürfen. Studien zeigen: Das SSP hilft Menschen nachhaltig, Stress, Traumafolgen und Regulationsschwierigkeiten sanft zu lösen. Für mehr innere Ruhe, Lebendigkeit und Verbindung im Alltag. Ebenso sind die Rückmeldungen meiner Klienten.

Sensitives (polyvagales) Yoga & Achtsamkeit – Deine Ressourcen im Hier & Jetzt:

Mit sanften, körperorientierten Übungen lernst Du, Deine eigene Bandbreite des Wohlbefindens Schritt für Schritt zu erweitern. In sicherem Rahmen erfährst Du, wie Du Dich selbst spürst, regulierst und mitfühlend begleitest.

Therapieformate der neuen Zeit – modern, ganzheitlich, individuell:

Ich kombiniere bewährte psychotherapeutische Verfahren mit moderner polyvagaler Arbeit. Erdung, Sicherheit, Körperpräsenz und der Aufbau innerer Ressourcen ermöglichen Dir nachhaltige Veränderung, die tief wirkt.

Wie der Polyvagale Ansatz den Alltag verändern kann

Am schlimmsten war für mich dieses ständige „unter Strom stehen“ – mein Körper war dauerangespannt, Flashbacks kamen immer wieder, und ich konnte einfach nicht runterfahren, egal was ich versucht habe. Erst als ich angefangen habe, mehr über mein Nervensystem zu lernen und diese spezielle Nervensystemmusik auszuprobieren, habe ich langsam verstanden, was eigentlich in mir passiert. Die Musik hat mir geholfen, mich zwischendurch sicherer zu fühlen, und in den wöchentlichen Sessions mit Christine konnte ich das Gelernte Stück für Stück mit Unterstützung in meinen Alltag holen. Mit den kleinen Übungen habe ich jetzt viel schneller ein Gespür dafür, wann mein System wieder Alarm schlägt, und weiß besser, wie ich reagieren kann. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, nicht mehr komplett ausgeliefert zu sein – ich finde mehr Ruhe und Stück für Stück auch wieder zurück zu mir selbst.

Klientin mit Posttraumatischer Belastungsstörung

Egal, ob im Kontext von Stress, Burnout, Sucht, Trauma oder psychosomatischen Beschwerden: Die Polyvagaltheorie bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der Verständnis, Handlungsfähigkeit und nachhaltige Veränderung ermöglicht.

Das Wissen und Verstehen (Psychoedukation), sowohl das praktische Regulieren Deiner inneren Zustände auf der Polyvagalen Leiter sind äquivalent mit frischer Lebensqualität, Selbstwirksamkeit und echter Verbindung zu Dir und anderen.

Ich begleite Dich sehr gerne. Online und Offline.